(Forever Free) Head P

Provenance : Galerie Templon, Paris, 2024.

(Forever Free) Head Z

Provenance : Galerie Templon, Paris, 2024.

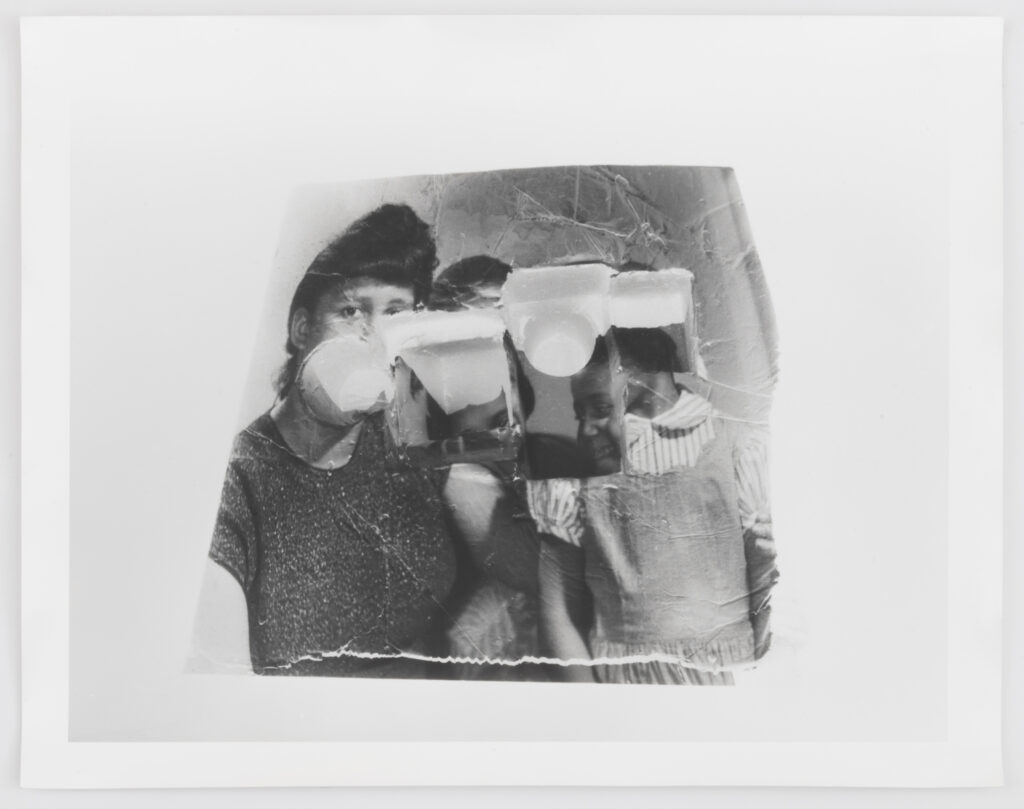

/arara/

« Le pau-de-arara est une méthode de torture physique conçue pour provoquer de graves douleurs articulaires et musculaires, ainsi que des maux de tête et des traumatismes psychologiques.

Cette méthode a été et est utilisée dans de nombreux pays car aucune trace visible n’est laissée sur le corps de la personne torturée et le dispositif nécessaire est disponible partout ou peut être fabriqué avec peu d’effort.

Sur une structure en acier évoquant une potence reposent des feuilles de plomb sur lesquelles on distingue des visages. Issus d’une archive accessible en ligne, ces portraits d’identité sont ceux de dissidents politiques traqués et disparus pendant la dictature militaire au Brésil. Photocopiés et scannés à de multiples reprises, dans le but de préserver leur mémoire, ces visages disparaissent pourtant peu à peu dans le processus. En les transférant sur des feuilles de plomb, métal lourd et toxique, mais à la fois très souple et malléable, je cherche à les faire échapper à l’oubli encore un moment. Sur le métal, d’étranges fleurs sauvages et tranchantes ont commencé à pousser… »

(Nicolas Lebeau)

Provenance: Galerie F, Senlis, 2024.

/den/a

“Dans l’obscurité d’un monde sans paysage, des corps à l’échine courbée s’acharnent quand même à rester debout. Transposés sur des panneaux de plexiglas, ils condamnent les fenêtres et obstruent toute vue vers l’extérieur, nous forçant à nous replier vers l’intérieur. Pourtant, ces images ont besoin de la lumière du soleil pour apparaître et illuminer la salle de leur présence.

Ces pièces reposent sur un système d’interdépendance où les images, l’architecture et les éléments coexistent, se nourrissent et se soutiennent.”

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

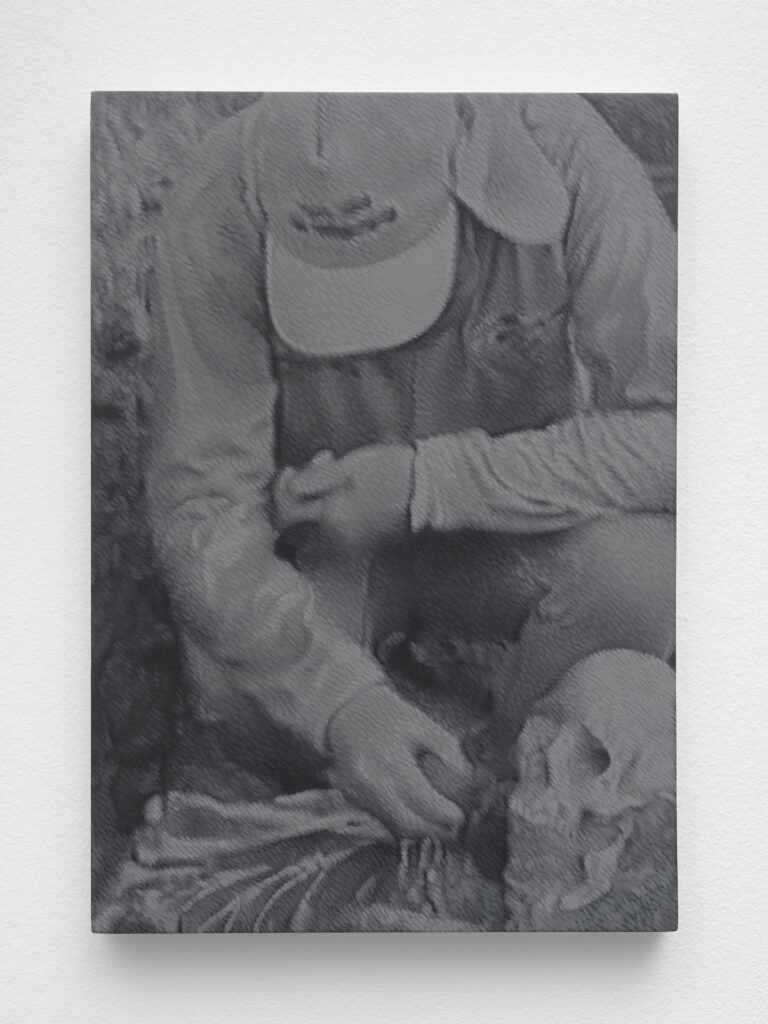

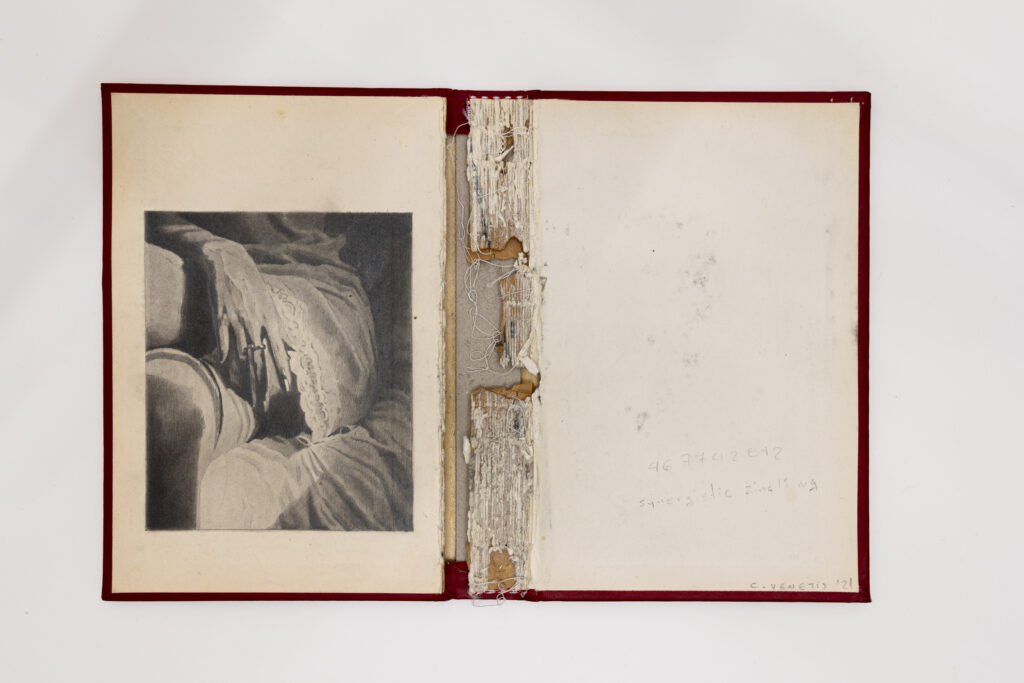

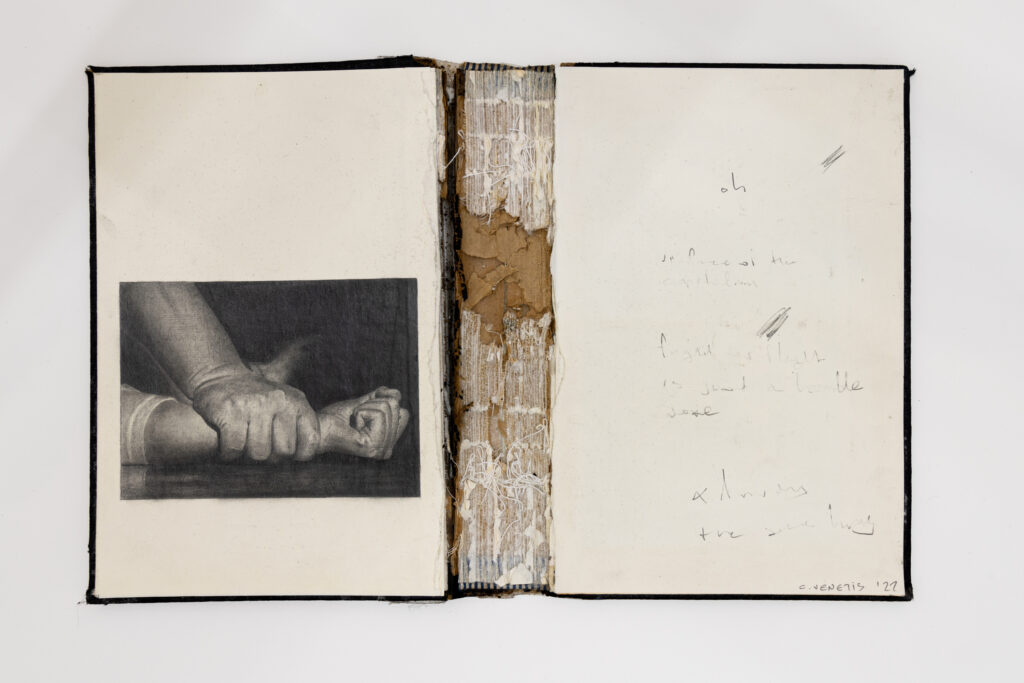

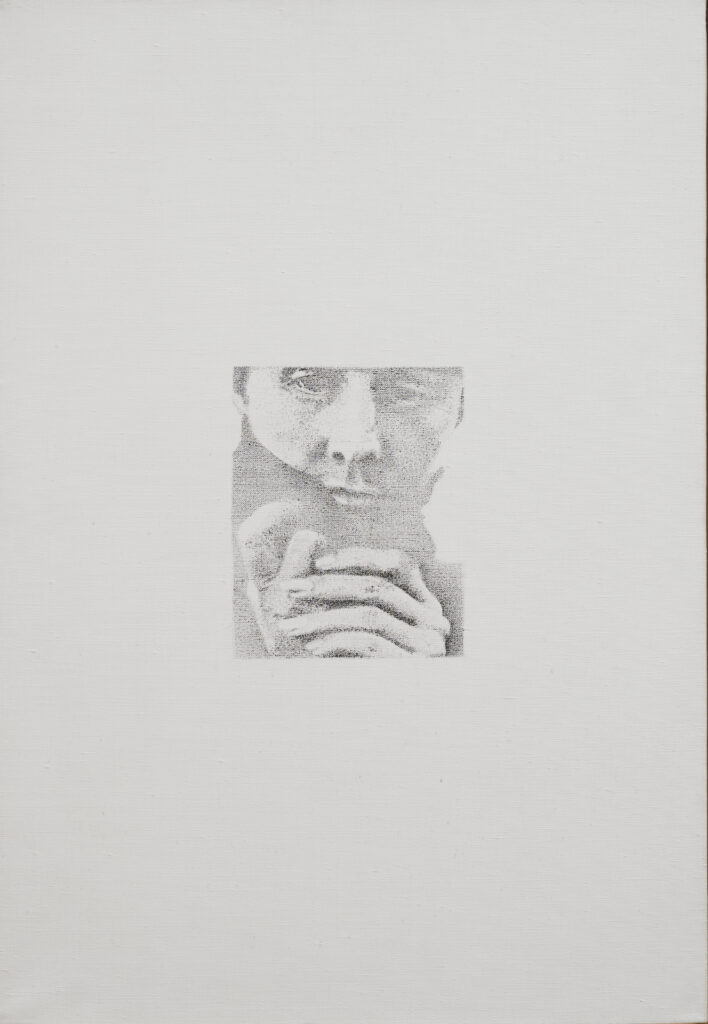

15th century Chan Chan mass grave discovered in Peru, Live Science, 17 November 2021

“L’œuvre peinte sur panneau de bois représente un archéologue en train d’excaver une fosse commune précolombienne au Pérou, située sur les hauteurs du site d’Utzh An. Ce site archéologique abrite les restes de vingt-cinq individus, accompagnés de poteries et d’outils liés à la production textile. Robles de Medina a choisi de recadrer l’image d’origine pour concentrer l’attention sur les mains de l’archéologue, dont l’une tient délicatement un pinceau.

Cette tombe chimú, localisée à Chan Chan, est remarquable par sa proximité temporelle avec les débuts de la période coloniale européenne et l’arrivée d’Hernán Cortés en Mésoamérique. Les colons espagnols atteignirent le territoire qui est aujourd’hui le Pérou seulement quelques décennies après la chute des Chimú face aux Incas.

En transformant l’image d’origine en peinture, l’artiste ouvre un espace d’interprétation non linéaire et métaphorique de la scène, incitant le spectateur à une réflexion qui dépasse la dépendance aux connaissances scientifiques spécialisées ou aux outils techniques.”

© Galeria Catinca Tabacaru – Texte traduit de l’anglais

Provenance : Galeria Catinca Tabacaru, Paris, 2024

Acte IV – scène 3 (Le Final)

After Laughters Comes Tears, Main gauche tenant une fleur de lotus

Provenance : Galerie Jousse Entreprise, Paris. Acquisition en 2024.

Apshindave

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024.

Arrestation de Jean Genet, Manifestation au siège du CNPF, 31 avenue Pierre-1er-de-Serbie, Paris 12 janvier 1970

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

Arrouk’makaa

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

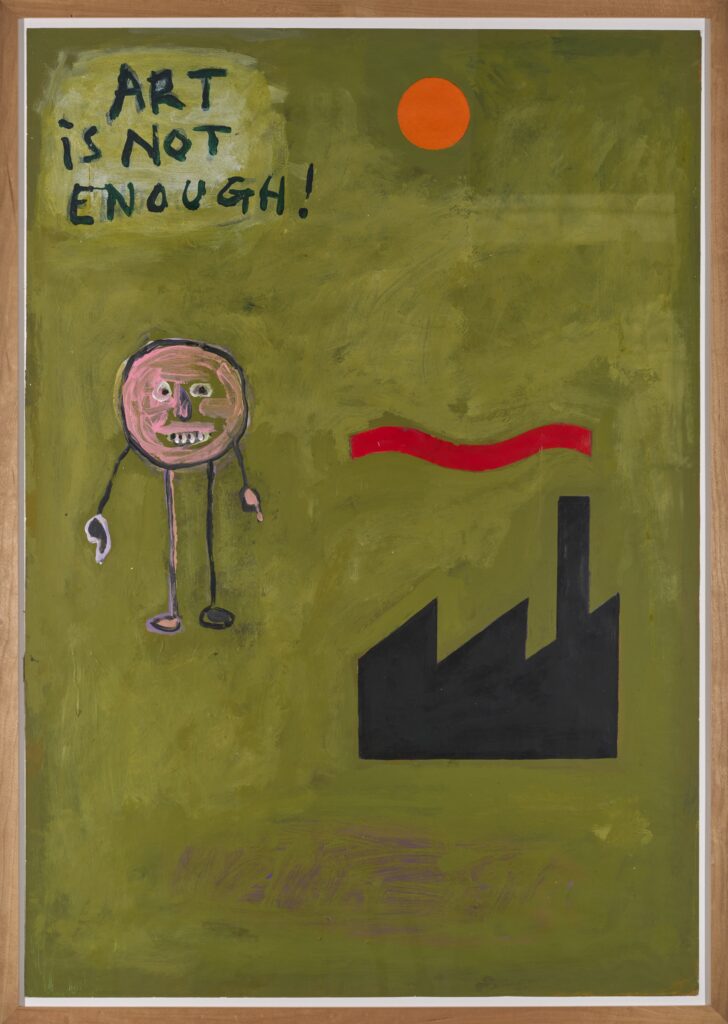

Art is not enough

© Photo Fabrice Gousset

Provenance : Galerie Loevenbruck, Paris. Acquisition en 2024.

Attente bleue 2

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024

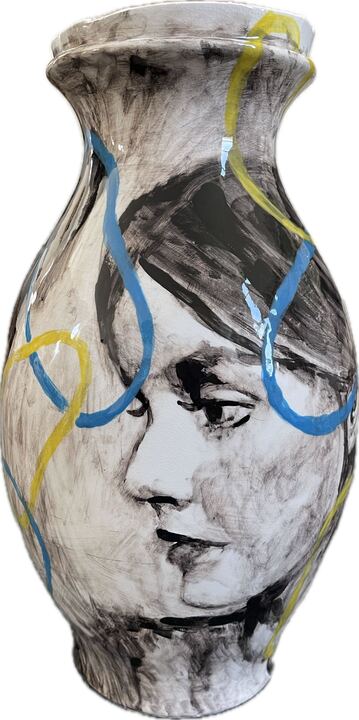

Autoportrait

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Ava perd son sang froid quand elle respire

Provenance: Galerie F, Senlis, 2024

Ayashama

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

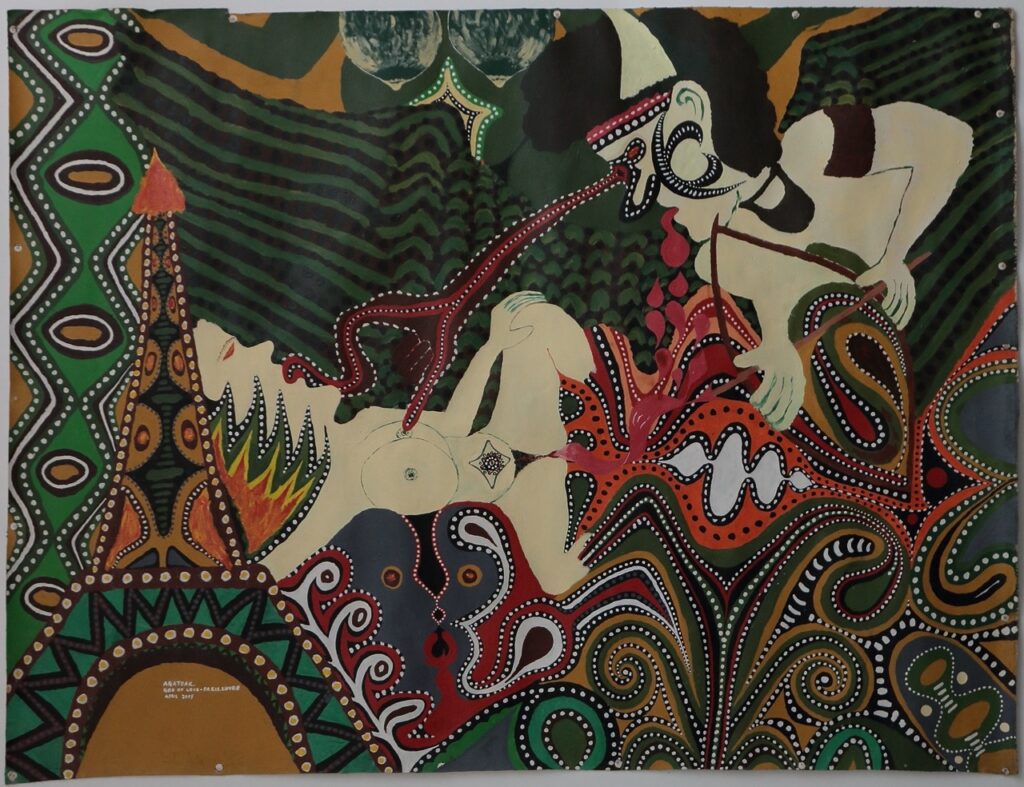

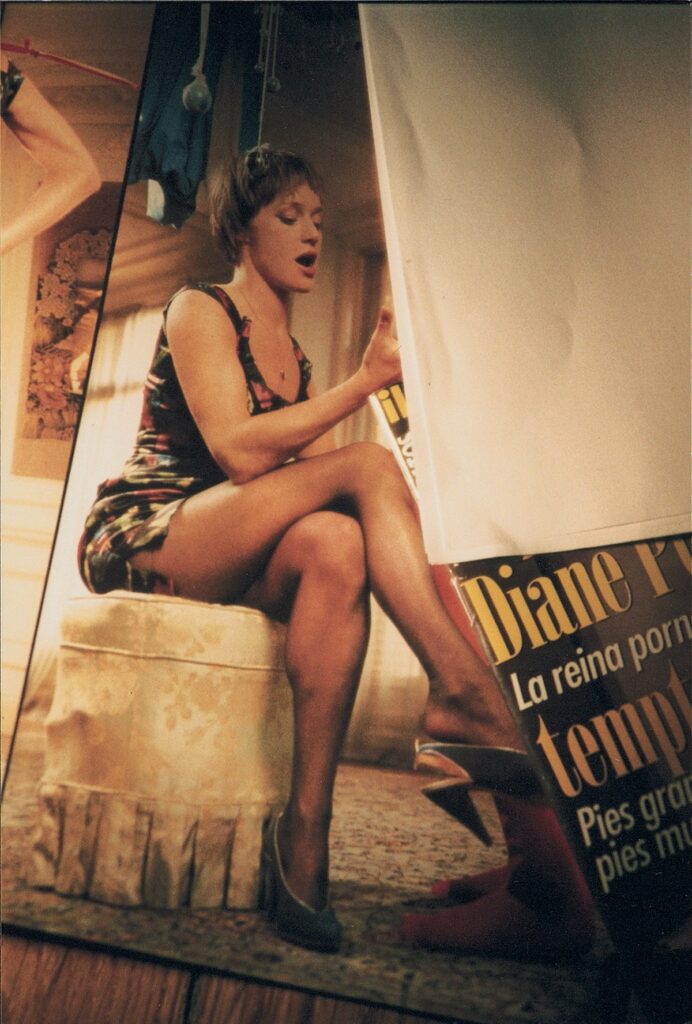

Bacon et scène de sexe

Provenance : Galerie Zlotowski, Paris, 2024.

Bangyiu

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

Black Dolls – Chuck, Vintage Rag Doll (Infamous)

©Andres Serrano ; Courtesy of the artist and Nathalie Obadia gallery, Paris/Brussels

(Titré, numéroté et signé par l’artiste sur une étiquette collée au dos)

Provenance: Galerie Nathalie Obadia, Paris, 2024

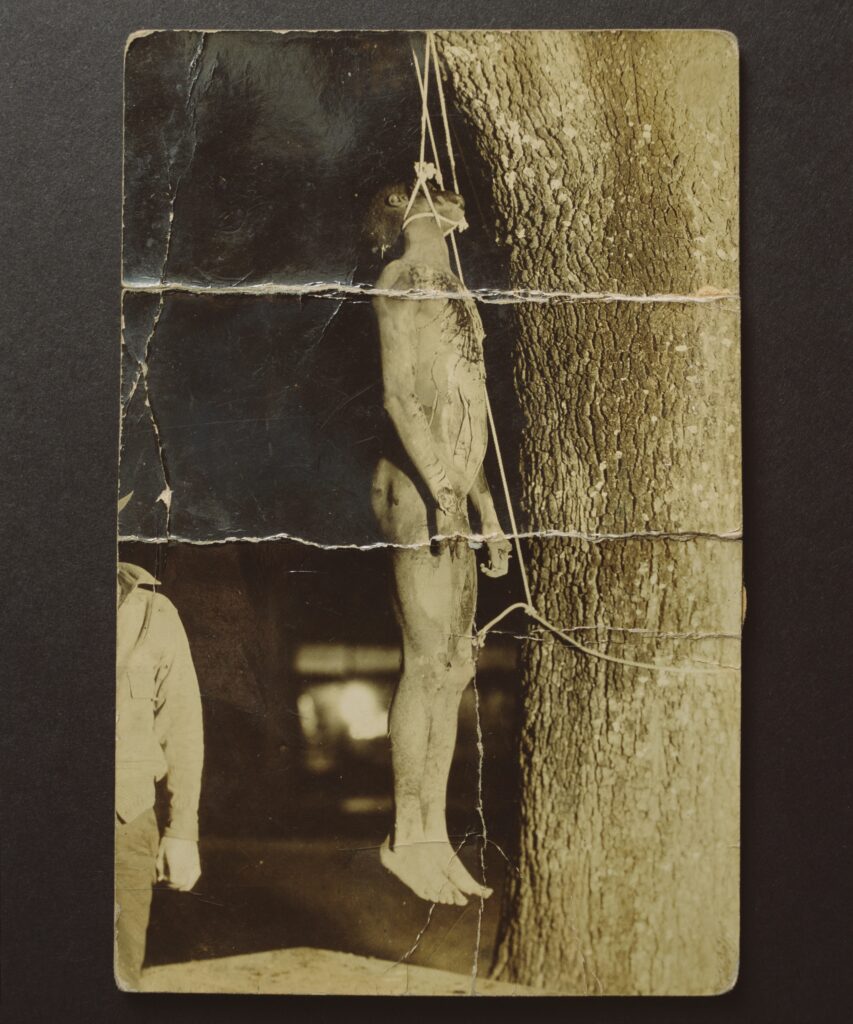

Black Man Lynching, Circa 1910’s Photo Postcard Stamped Va. A.B.C. Board Store No. 114 (Infamous)

©Andres Serrano ; Courtesy of the artist and Nathalie Obadia gallery, Paris/Brussels

(Titré, numéroté et signé par l’artiste sur une étiquette collée au dos)

Provenance: Galerie Nathalie Obadia, Paris, 2024

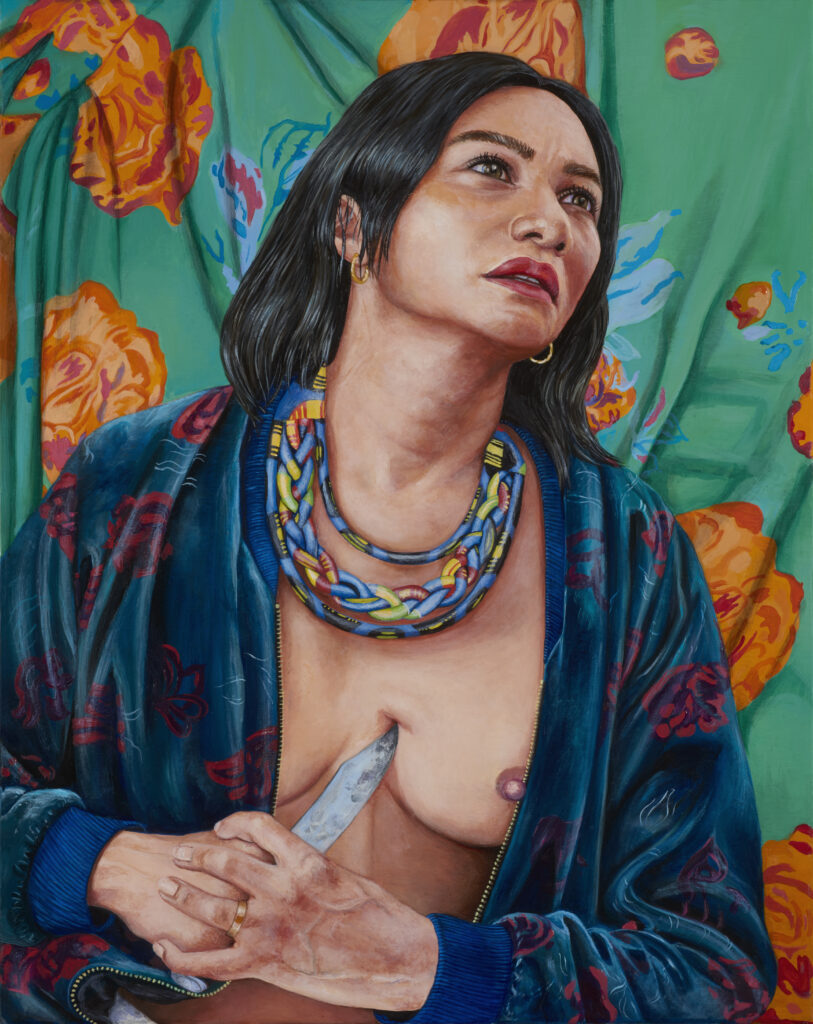

Brune en Lucrèce

Provenance : Galerie Sator, Paris. Acquisition en 2024.

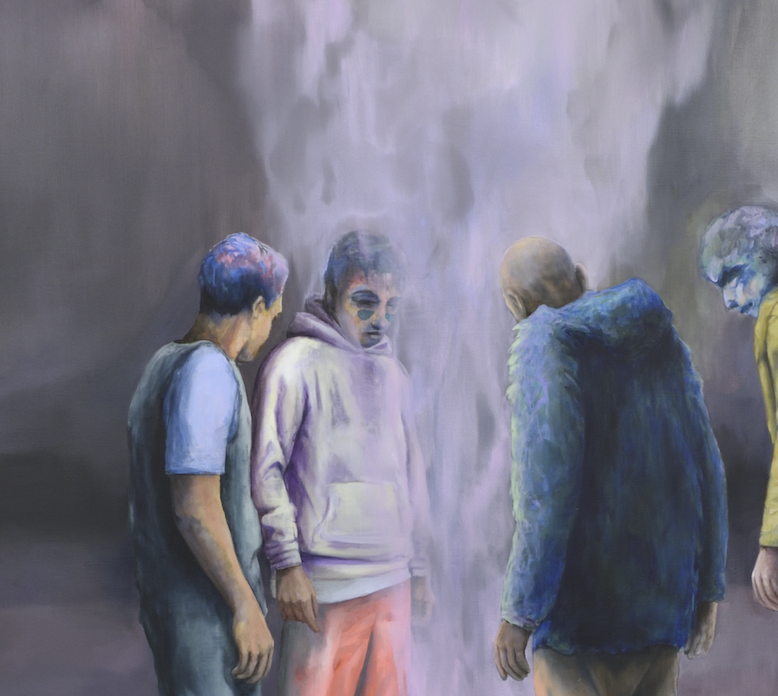

bystander #023

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024.

Coré

Crucifix

Provenance : Galerie RX & Slag, Paris/New York, 2024.

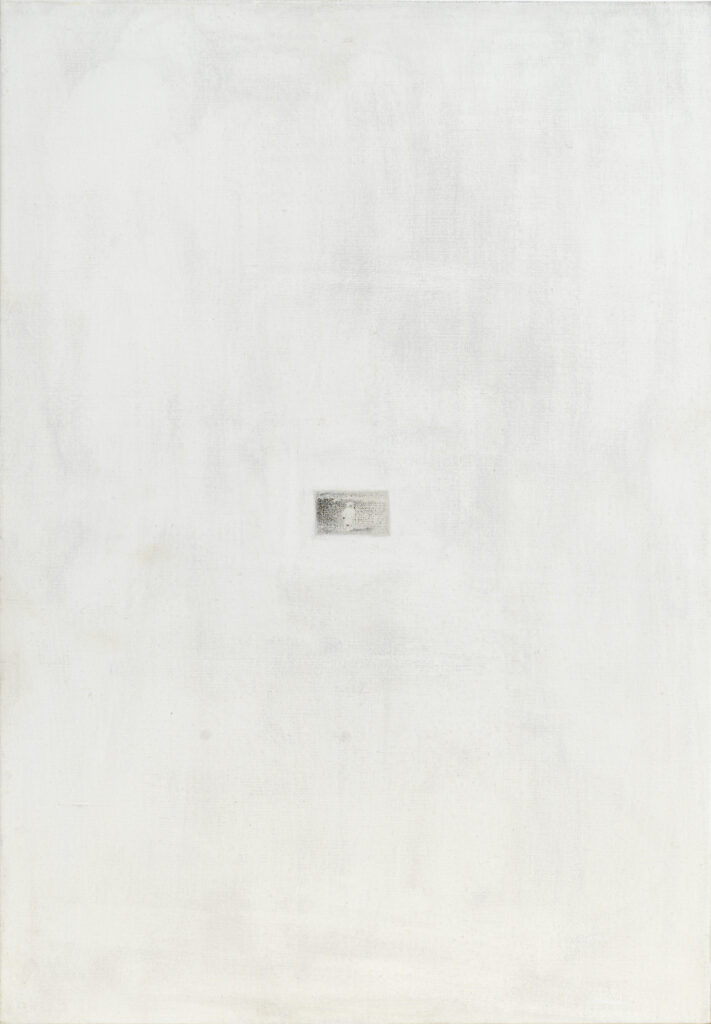

CV/P 278

Provenance : Galerie Martin Kudlek, Cologne, 2024

CV/P 344

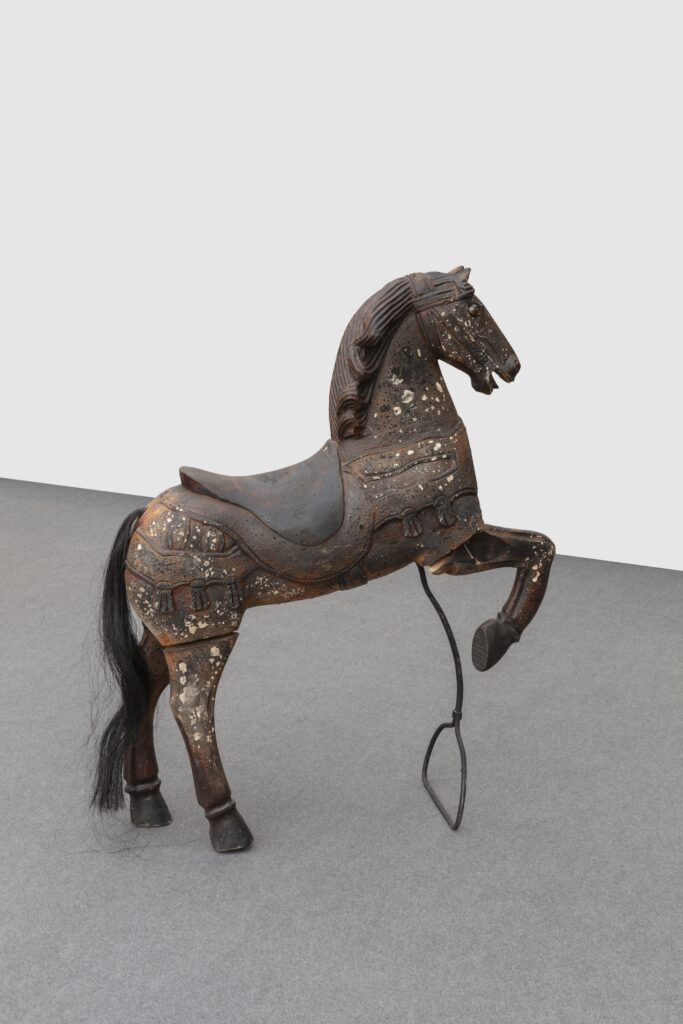

Dancer (small version)

Provenance : Galerie Daniel Templon, Paris. Acquisition en 2024.

Darrel Ellis, Untitled (Mother and Laure)

Provenance : Galerie Hannah Hoffman, Paris, 2024

Destruction dans une rue d’Ostende, 1940

Courtesy Jean-Marc Cerino © Marc Noirce

Provenance : Galerie Sator, Paris, 2023.

Deux princes

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024

Difficult Face

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

Discovery

(détail de l’œuvre)

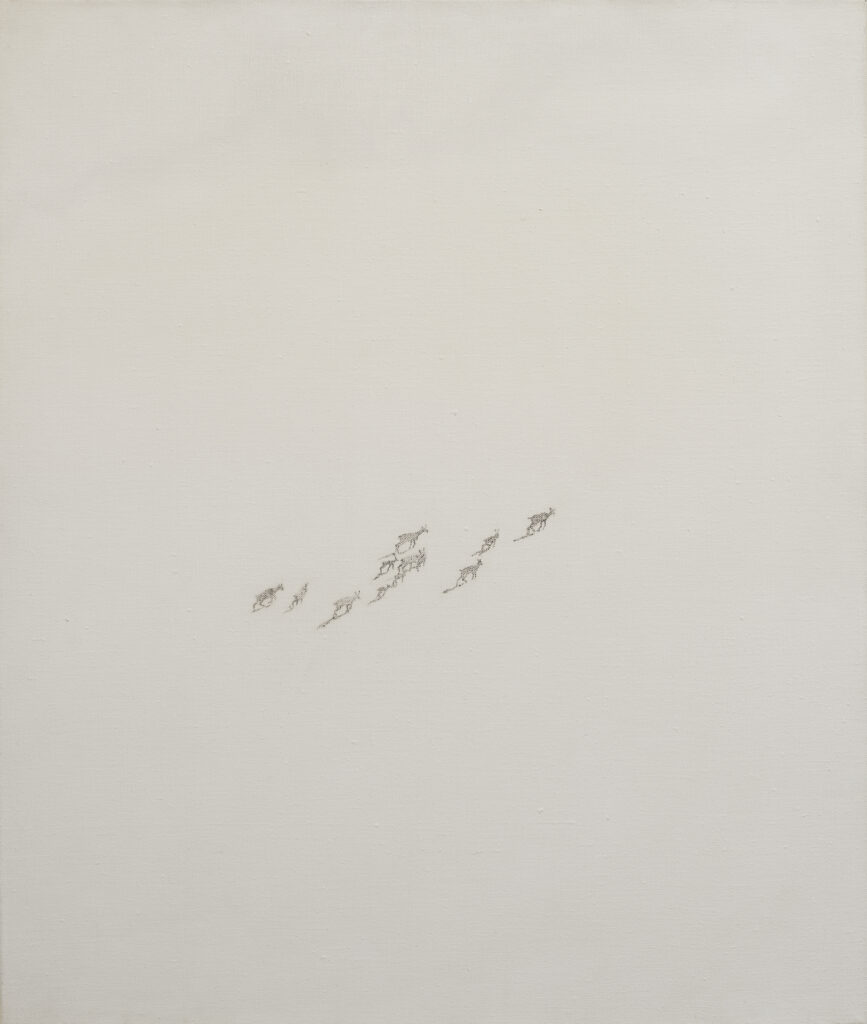

Empreintes

Crédits photo : Fabrice Gousset

Provenance : Galerie Loeve&Co, Paris, 2024

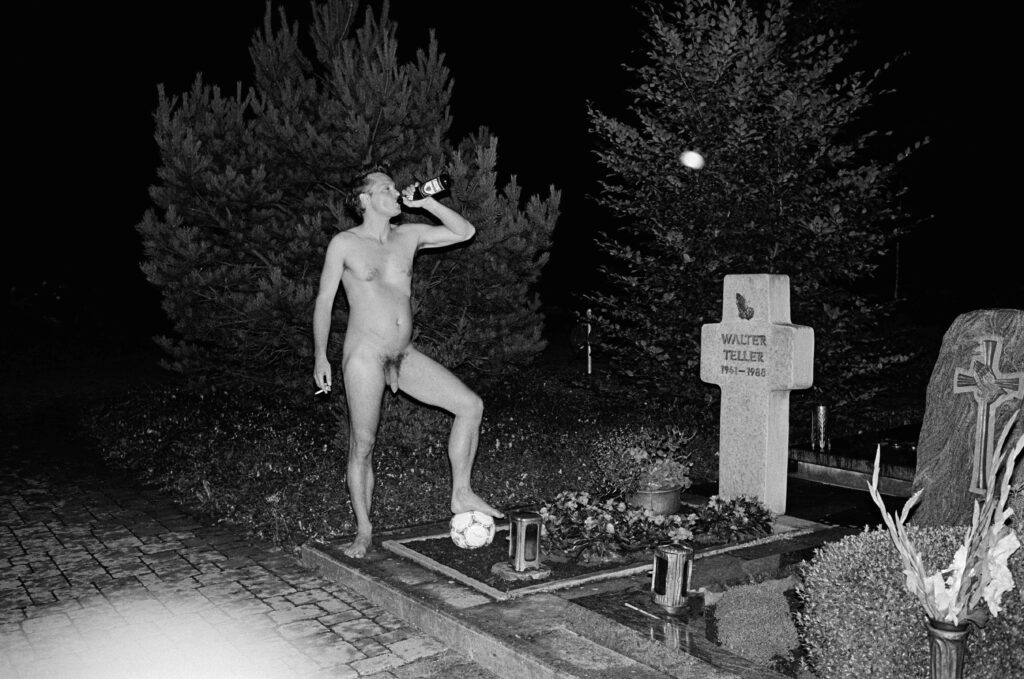

Father and Son, Bubenreuth

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024.

Formations

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

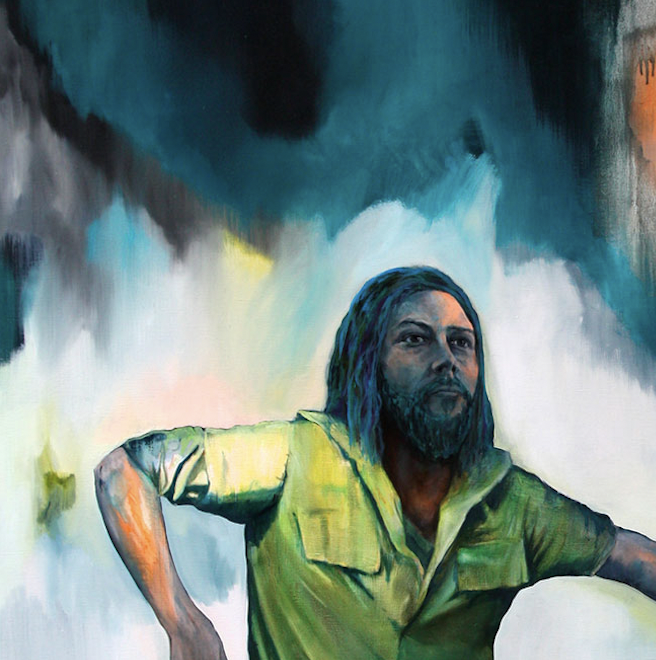

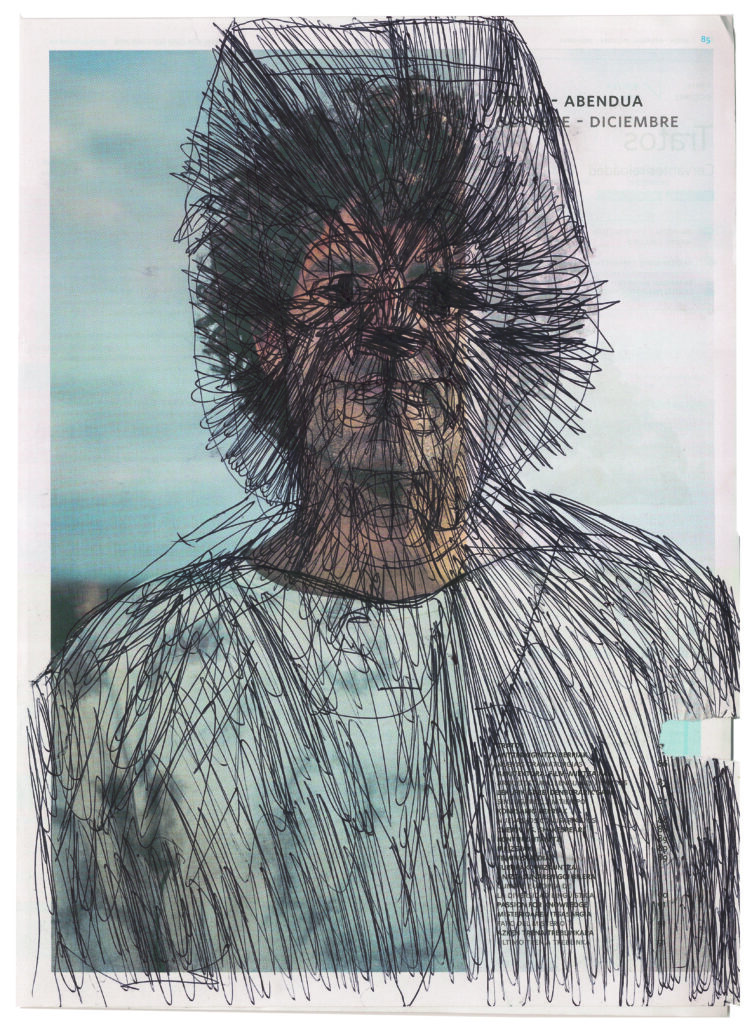

Gérard (Série “Albertine disparue”)

Crédits photo : Fabrice Gousset

Provenance : Galerie Loeve&Co, Paris, 2024

Giyomb

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

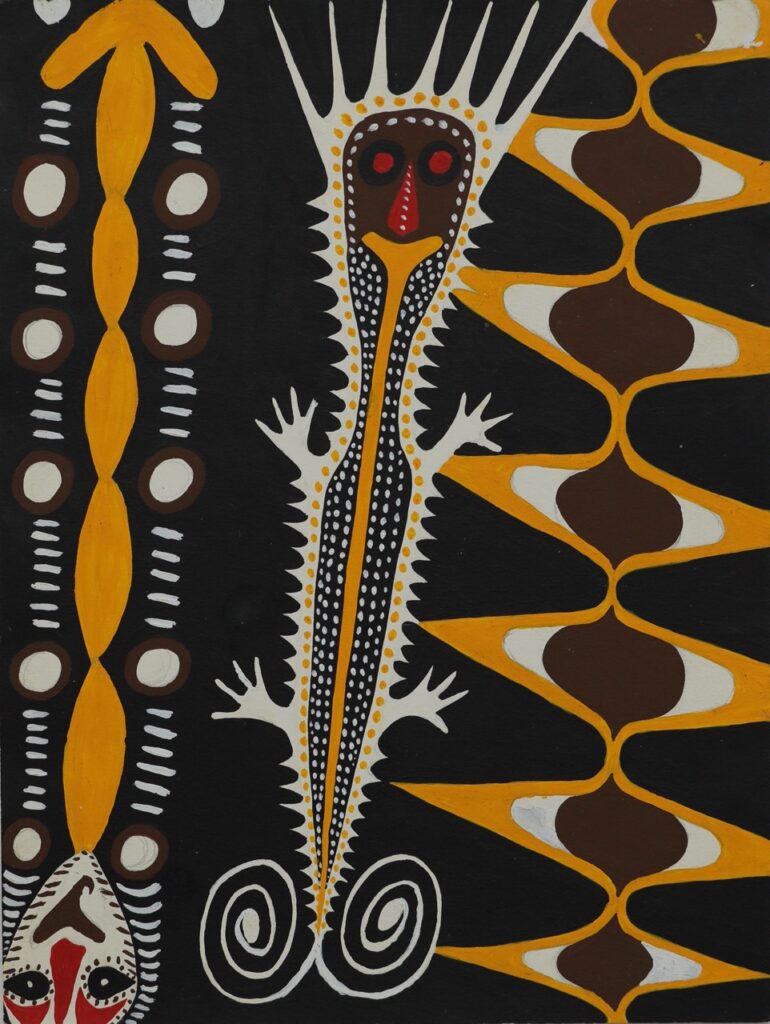

God of Love

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

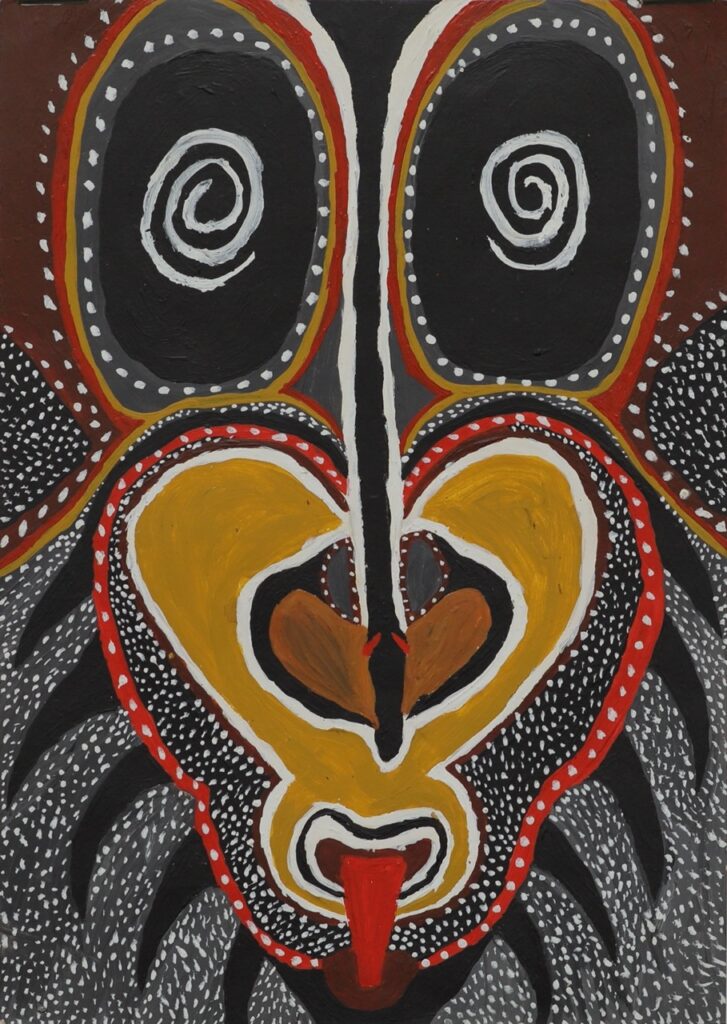

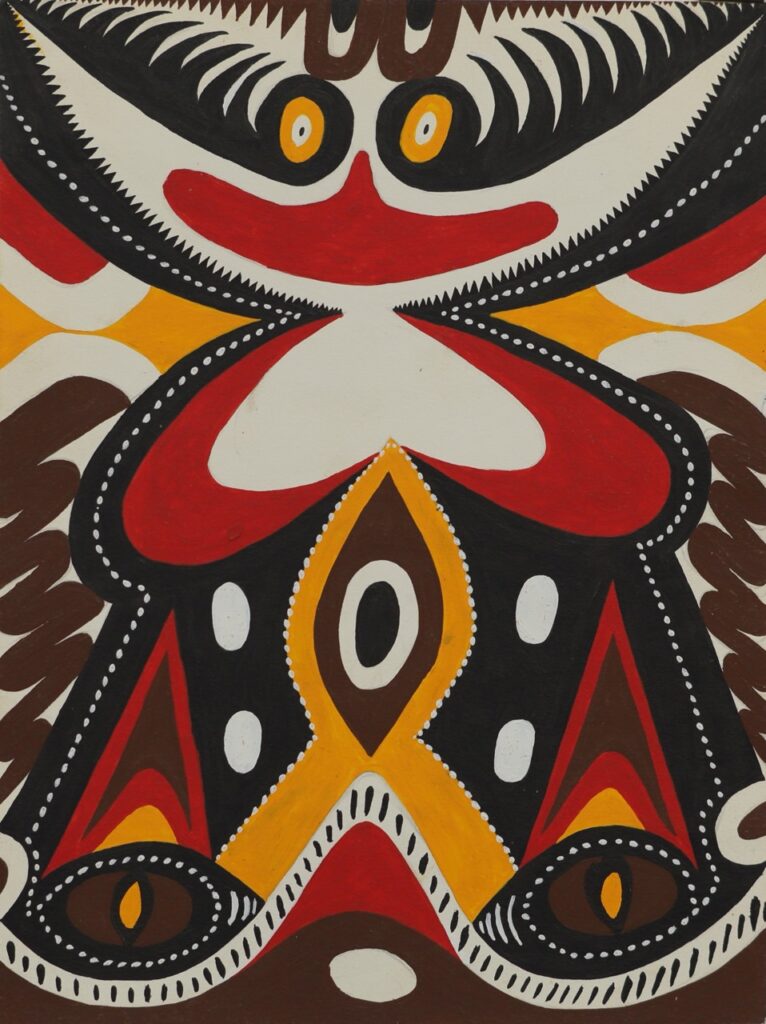

Guainwurr (Kandambii Lagoon’s Spirit)

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

Guerre des 6 jours, Soldats égyptiens morts dans le désert Sinaï, juin 1967

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

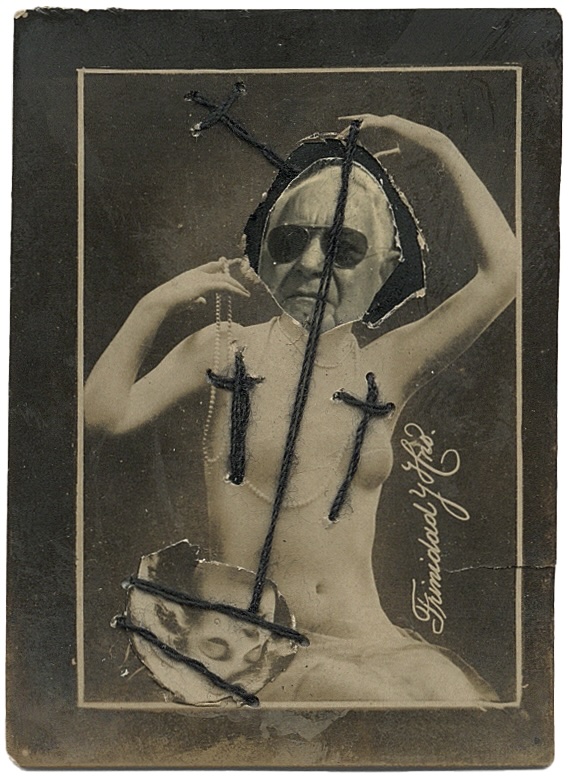

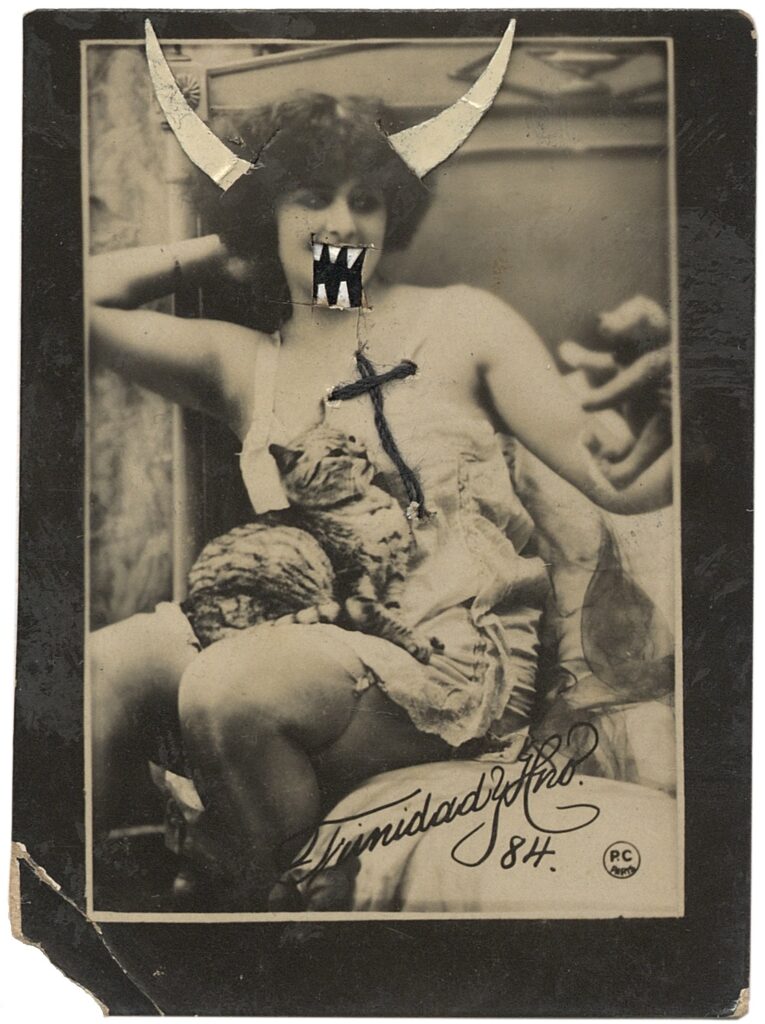

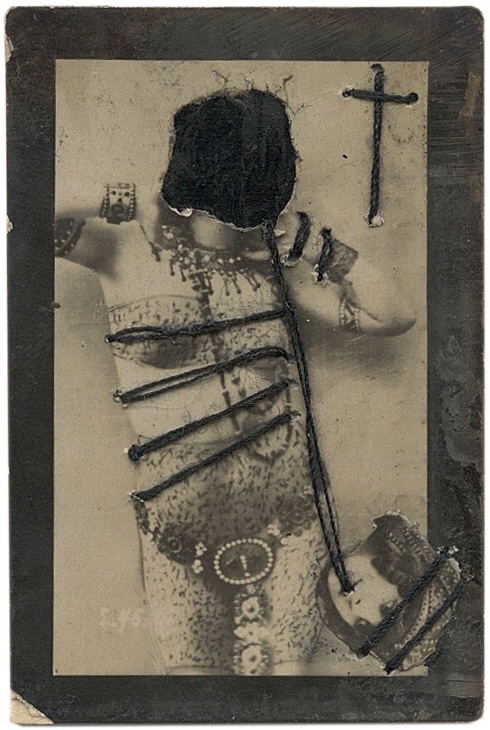

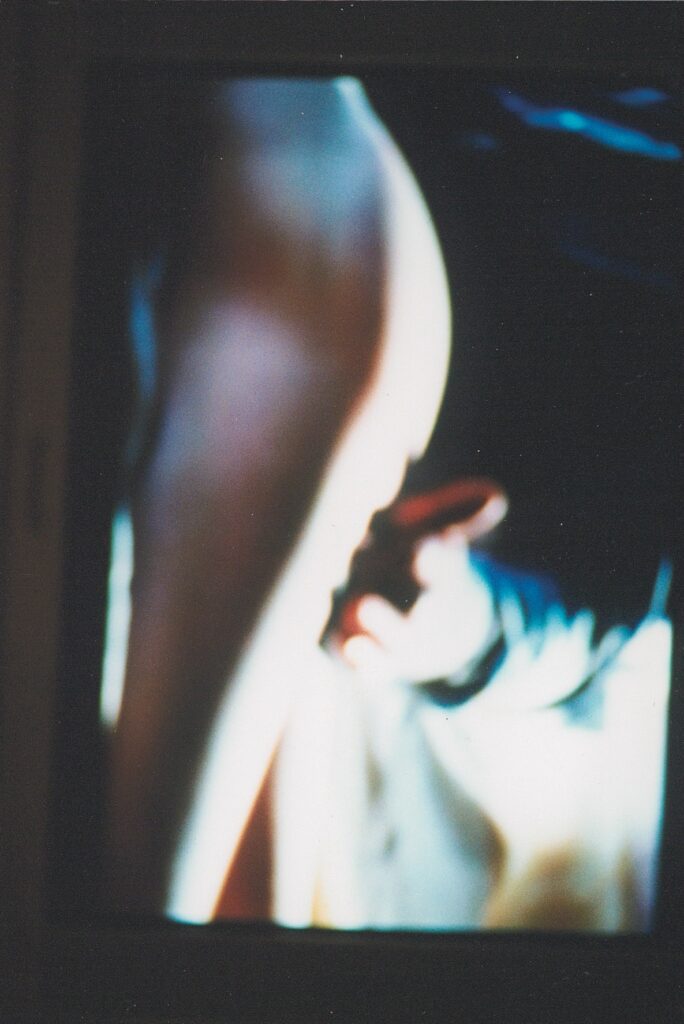

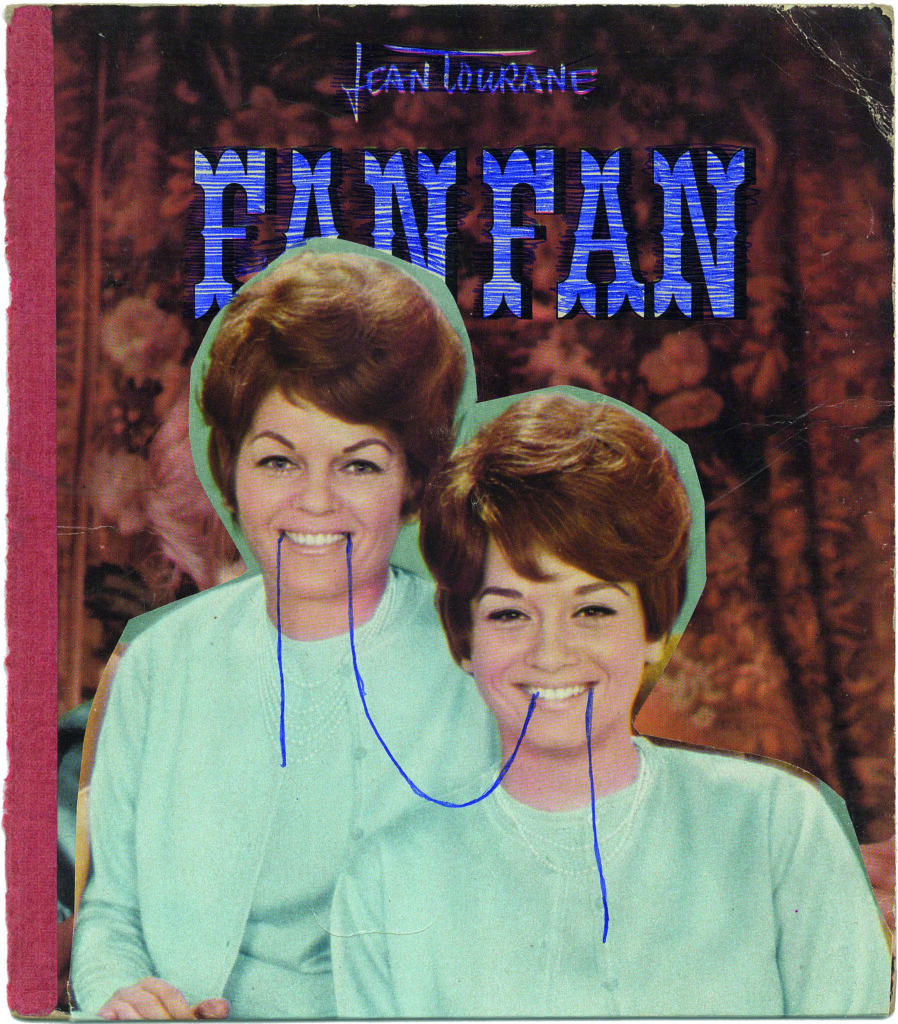

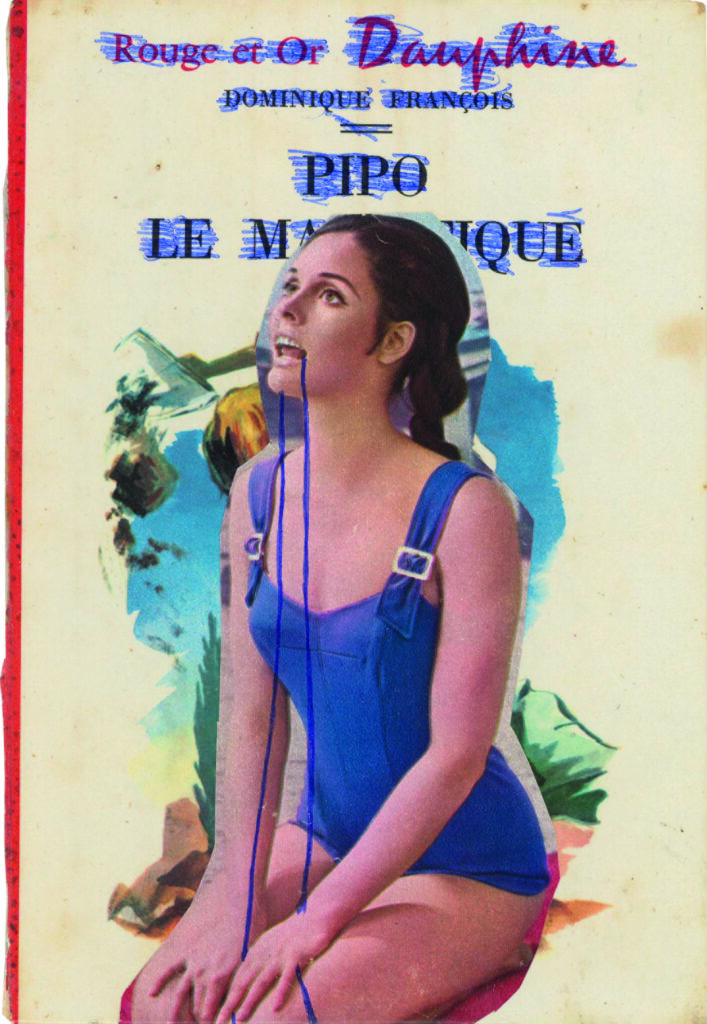

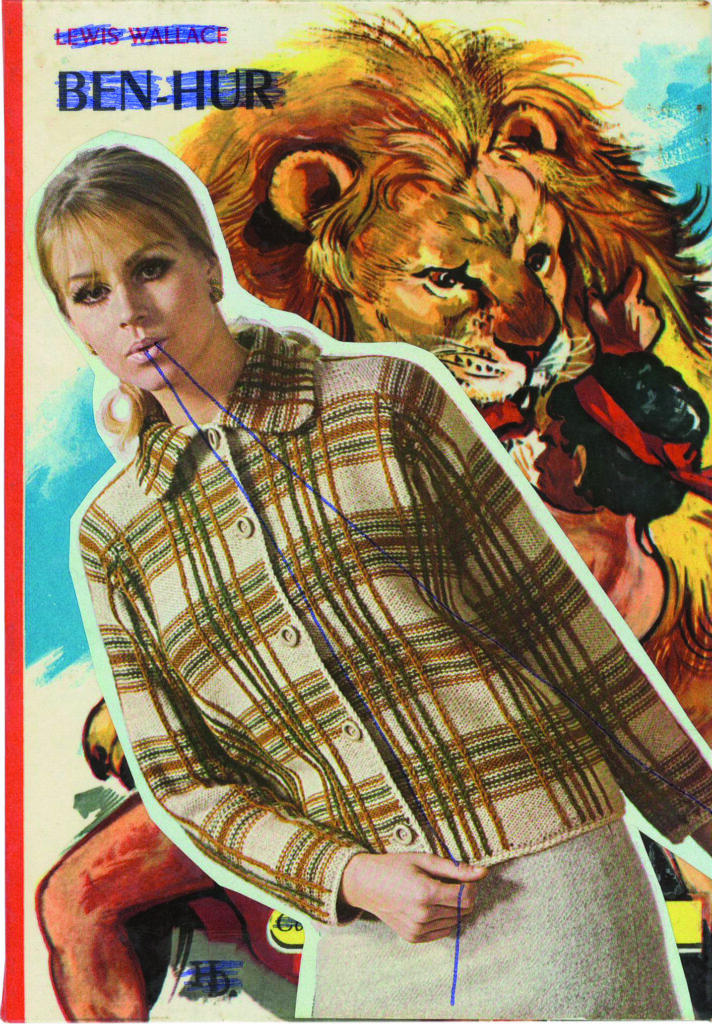

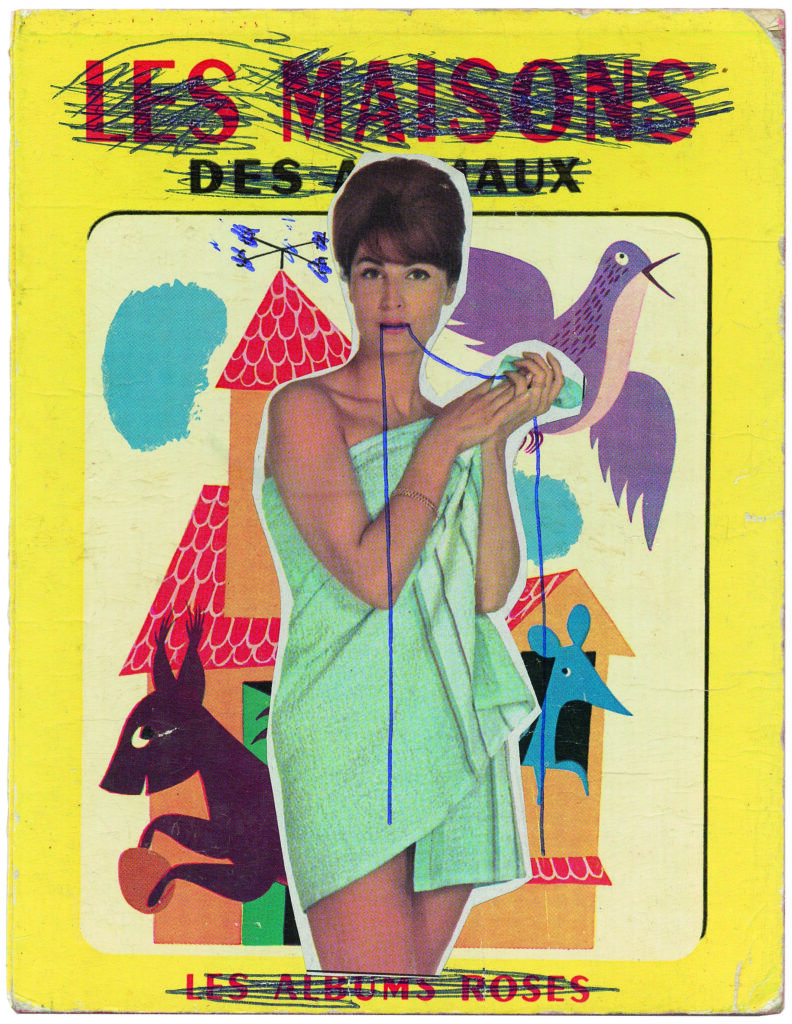

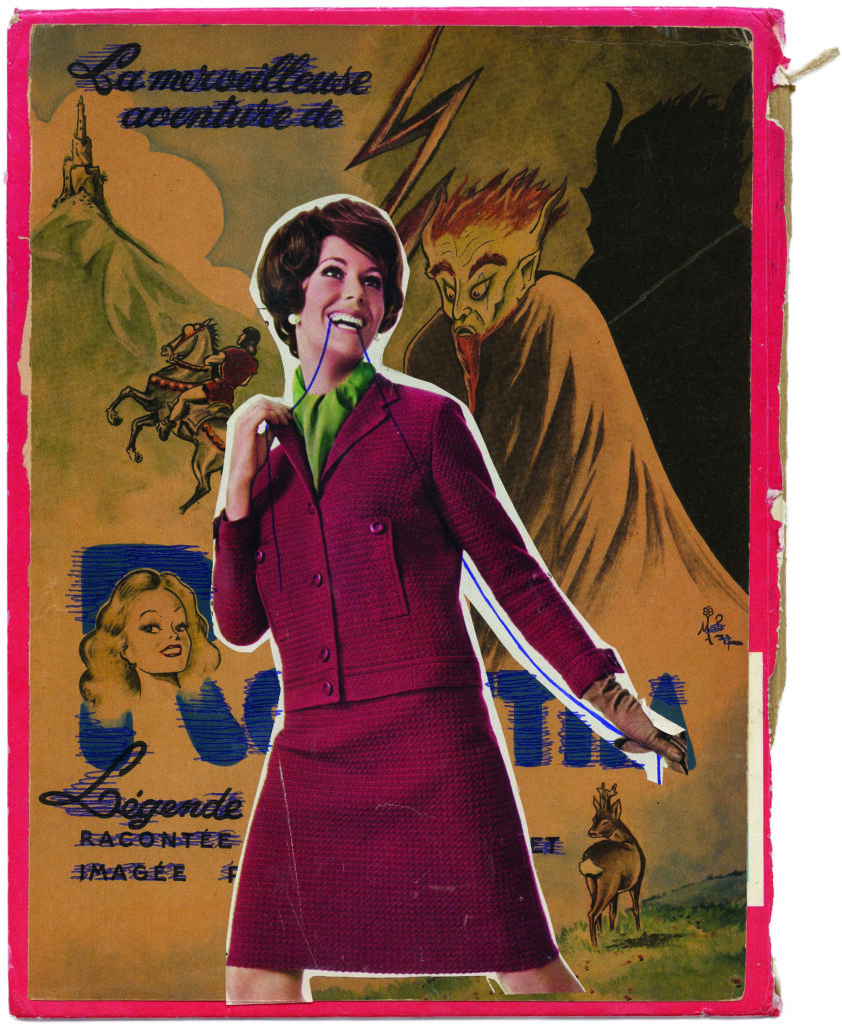

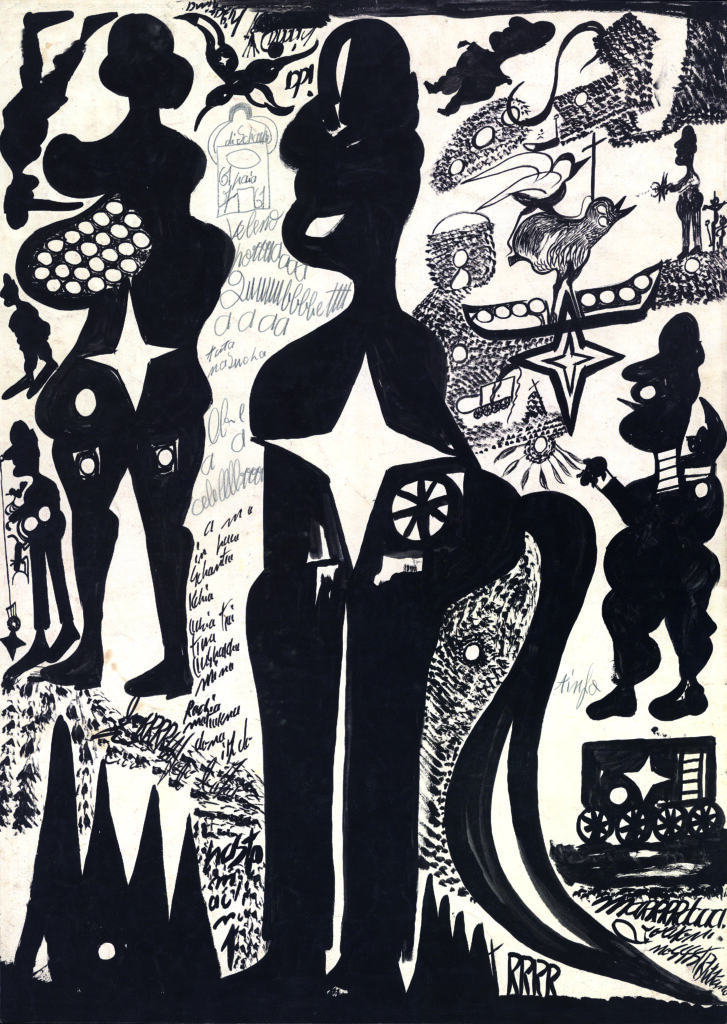

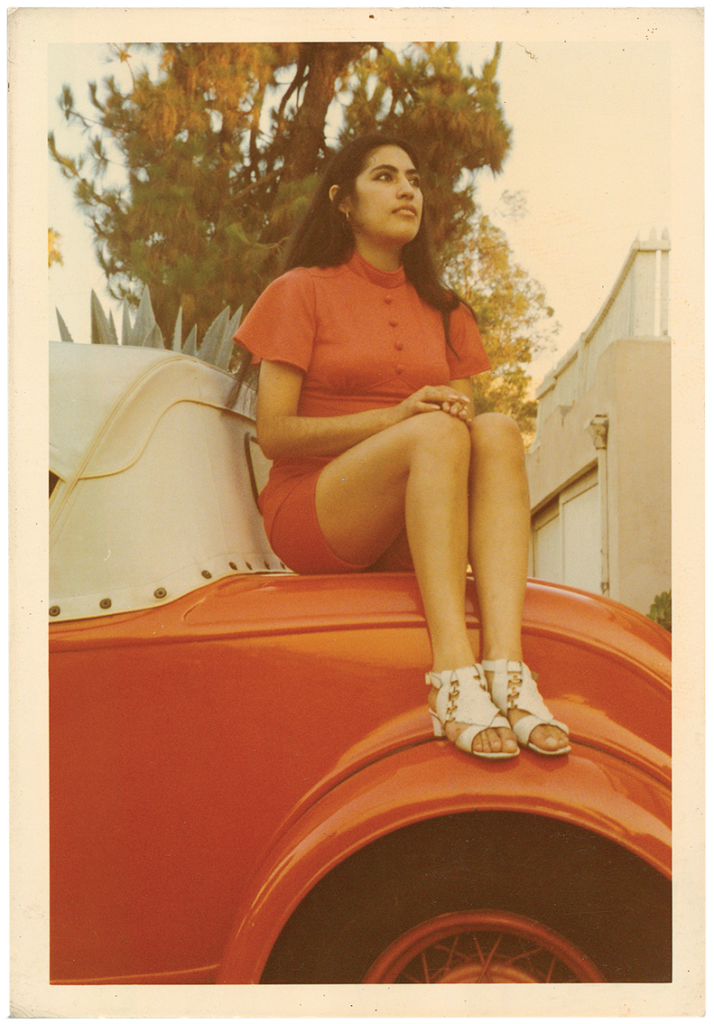

Hard writing : NO on reversal Pinups

(détail de l’oeuvre)

Homme à Vélo et au Cercueil, Biafra 1967

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

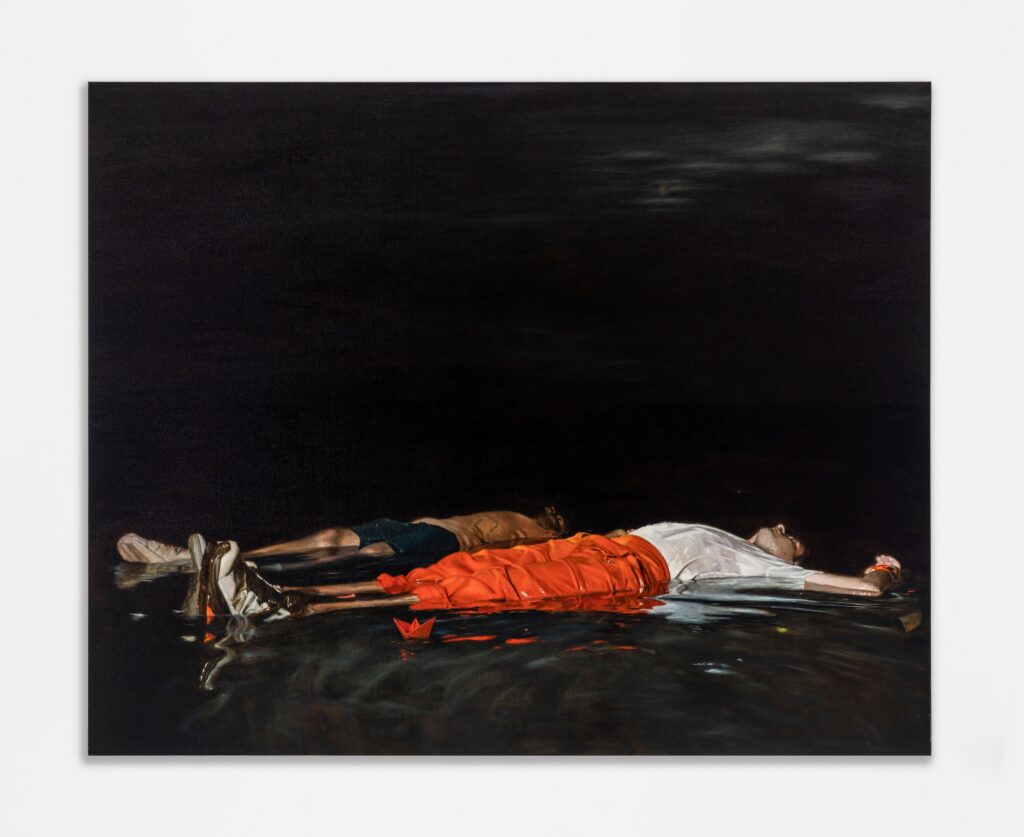

I shew you a mystery, we shall not all sleep…

© Sebastiano Pellion di Persano

Provenance : 2023, Dvir Gallery, Paris

I shew you a mystery, we shall not all sleep…

© Sebastiano Pellion di Persano

Provenance : 2023, Dvir Gallery, Paris

I shew you a mystery, we shall not all sleep…

© Sebastiano Pellion di Persano

Provenance : 2023, Dvir Gallery, Paris

I shew you a mystery, we shall not all sleep…

© Sebastiano Pellion di Persano

Provenance : 2023, Dvir Gallery, Paris

Indigène, gueule fêlée

Provenance : Damien Voglaire, Bruxelles, 2024.

Judith en Lucrèce

© Grégory Copitet

Provenance : Galerie Sator, Paris, 2023

Klan Spirit II, 1930’s Ku Klus Klan Robe and Hood (Infamous)

©Andres Serrano ; Courtesy of the artist and Nathalie Obadia gallery, Paris/Brussels

(Titré, numéroté et signé par l’artiste sur une étiquette collée au dos)

Provenance: Galerie Nathalie Obadia, Paris, 2024

L’horizon

Provenance : Galerie Templon, Paris, 2024.

L’horizon II

Provenance : Galerie Templon, Paris, 2024.

La Mouette (Série “Albertine disparue”)

Crédits photo : Fabrice Gousset

Provenance : Galerie Loeve&Co, Paris, 2024

Lanceur de pavé rue Saint-Jacques, 6 mai 1968

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

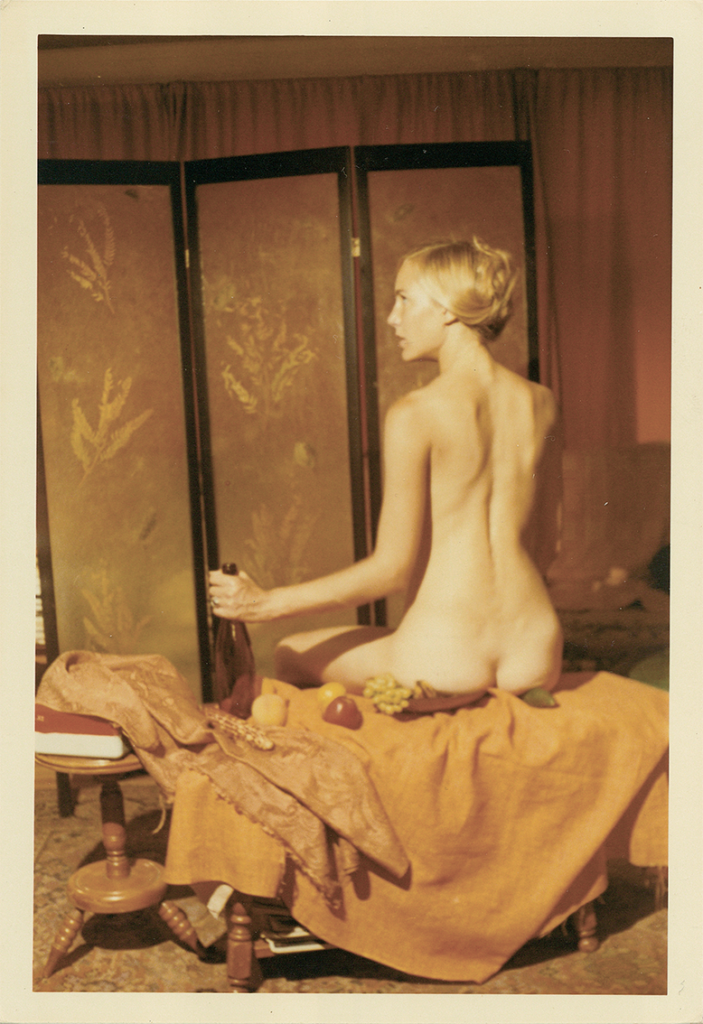

Le Modèle

Courtesy of the Estate Roger-Edgar Gillet

Copyright © Pieter De Vries

Le pas

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024.

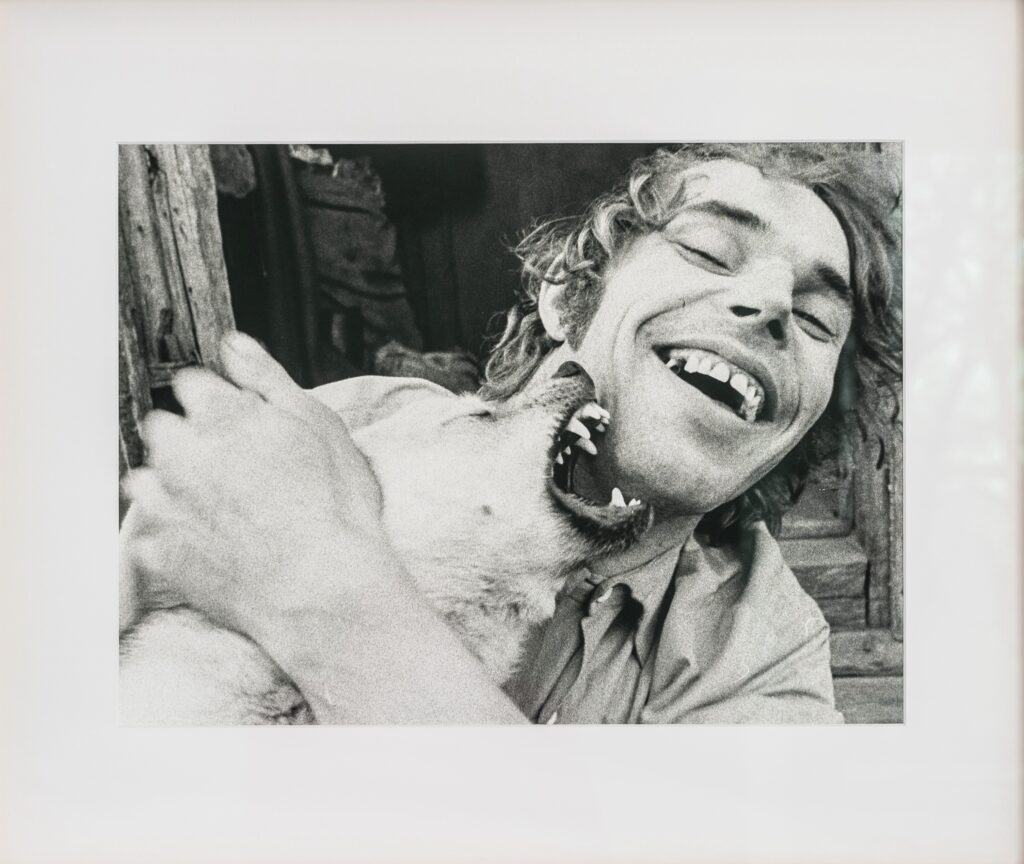

Lécheur (3), Survie et délices

Provenance : Galerie Michel Rein, Paris/Bruxelles, 2024

Les pique-niques à poil étaient très en vogue à la renaissance

Provenance : Galerie Loevenbruck, Paris, 2025.

Mariacarla, N°25, Rome

Provenance : Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024.

Meurtres viols tortures : distrayez-vous avec l’art ancien !

Provenance : Galerie Loevenbruck, Paris, 2025

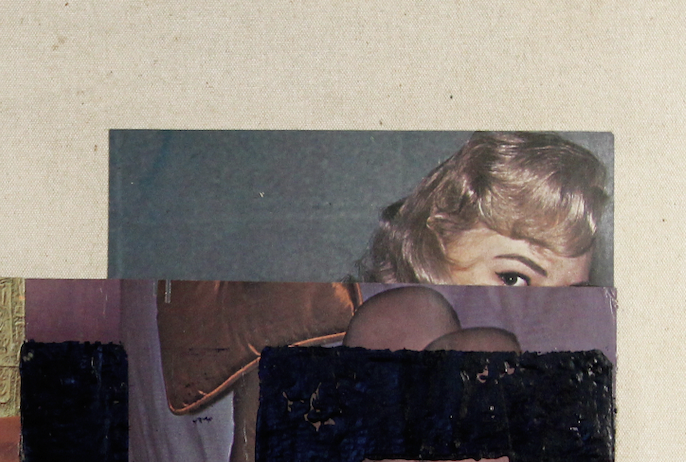

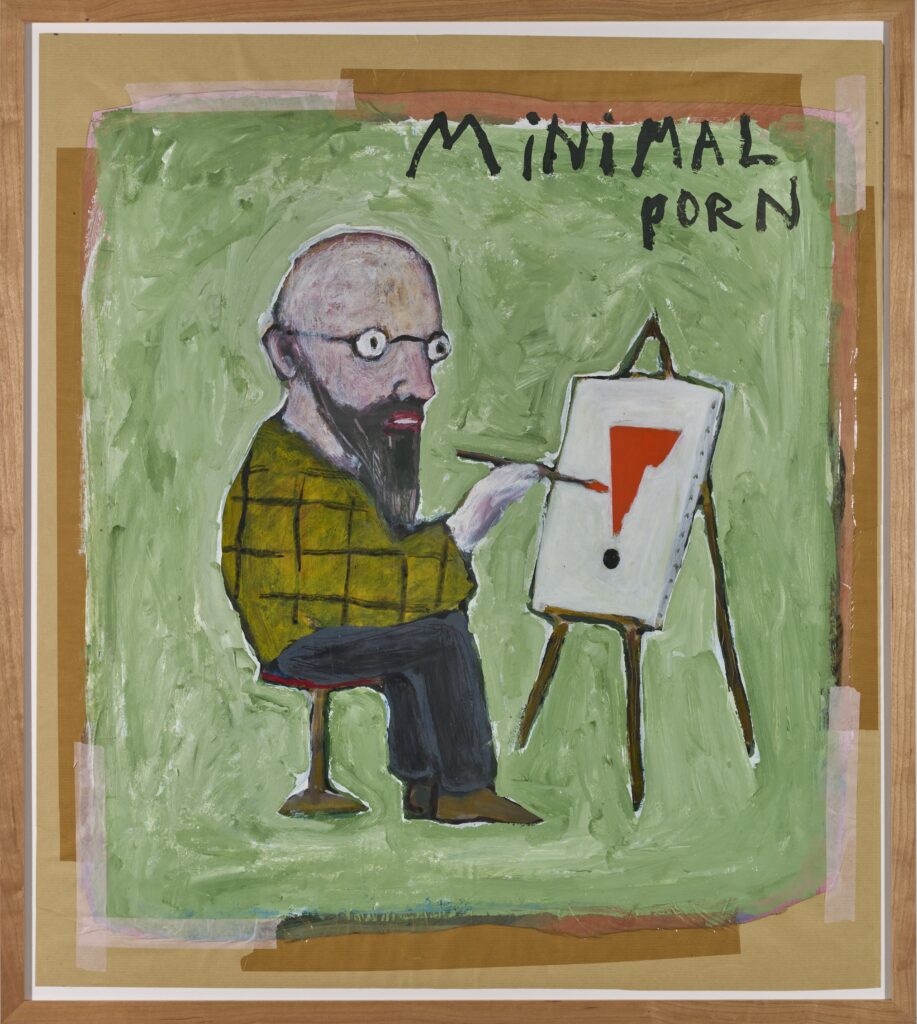

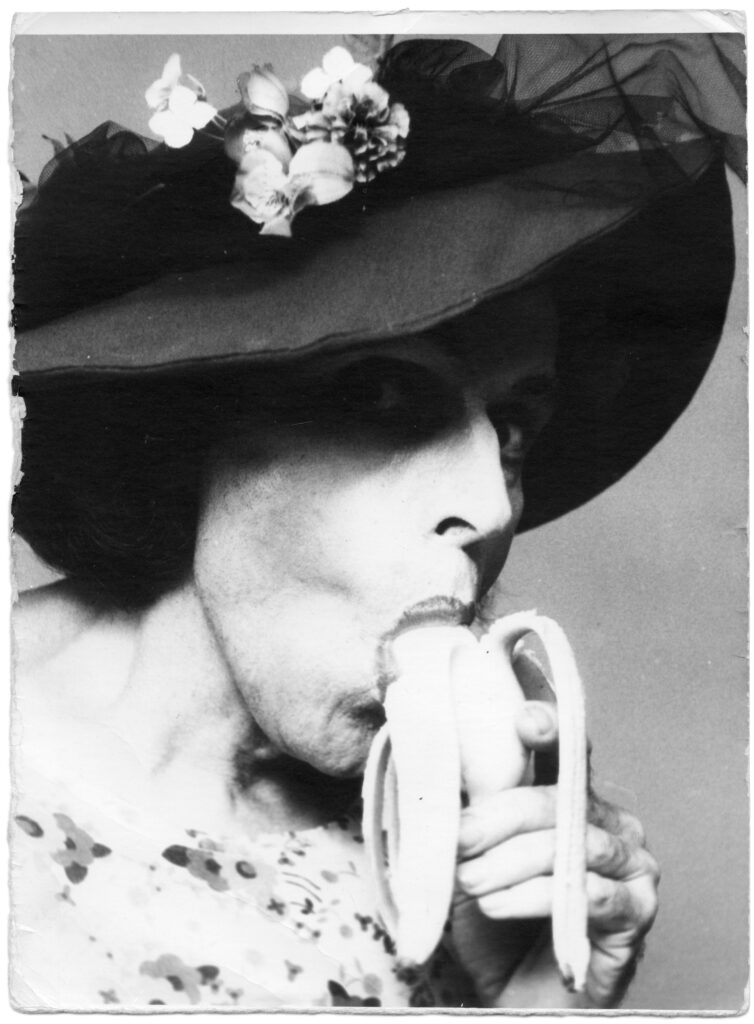

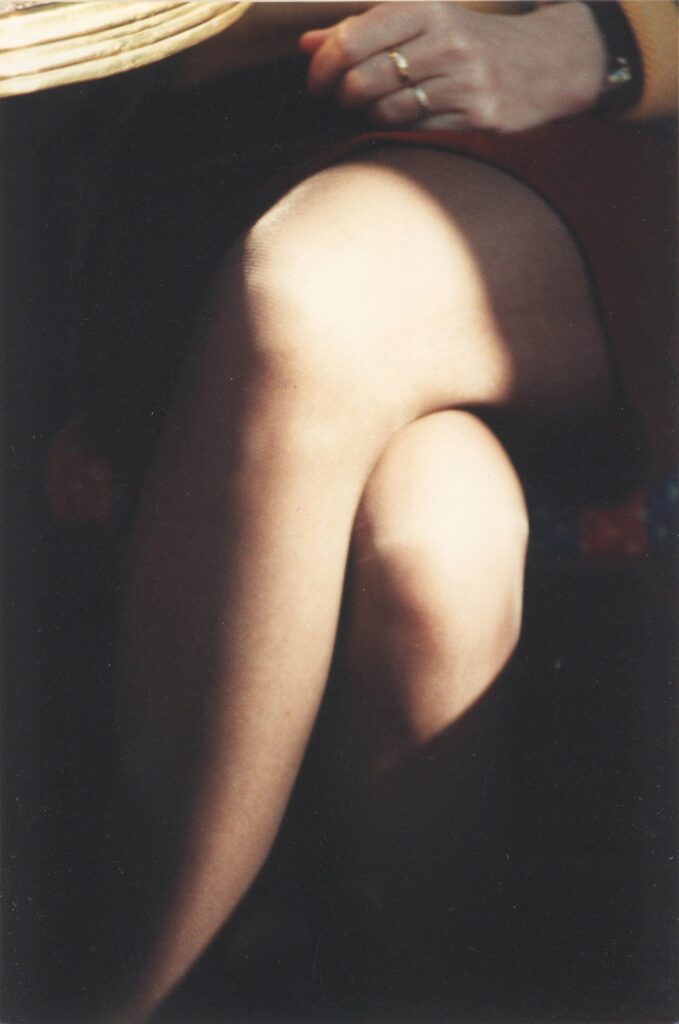

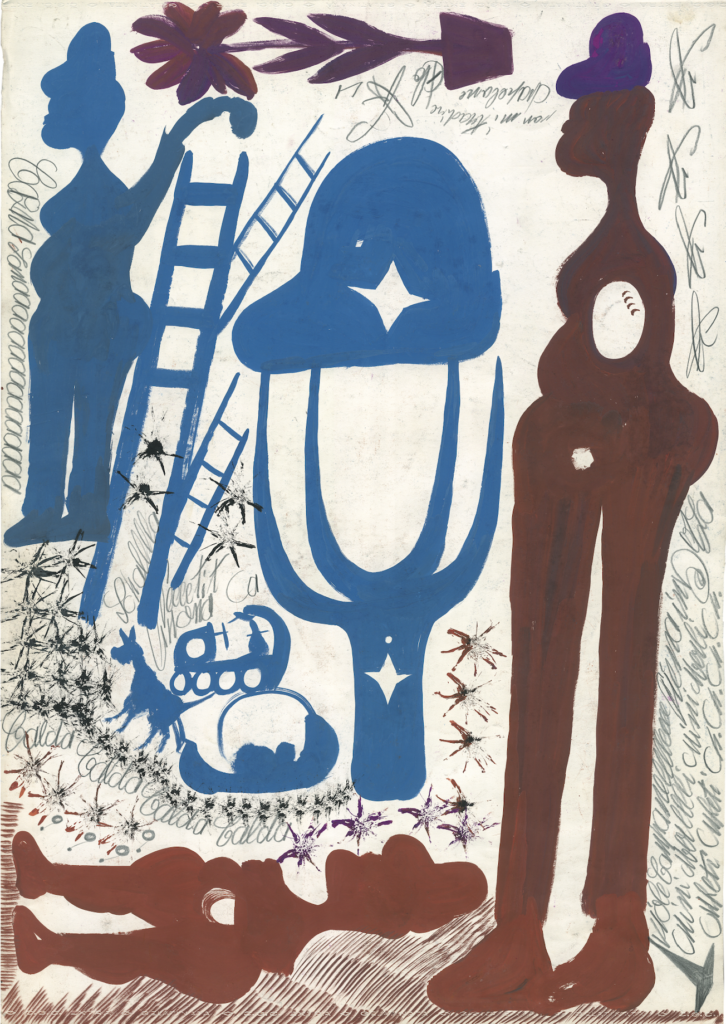

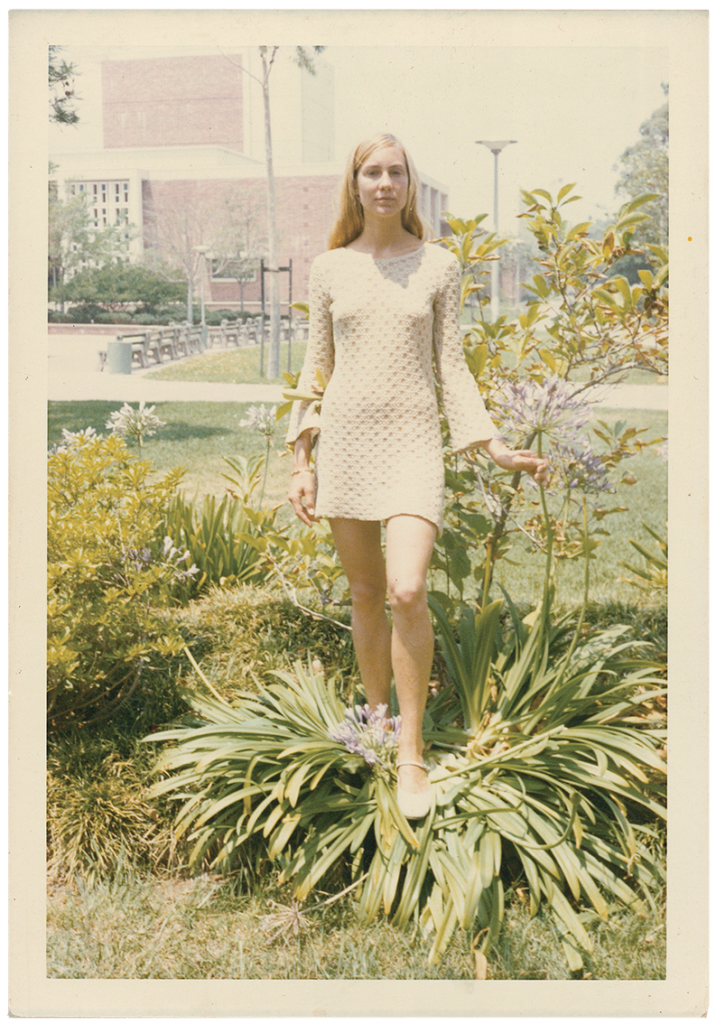

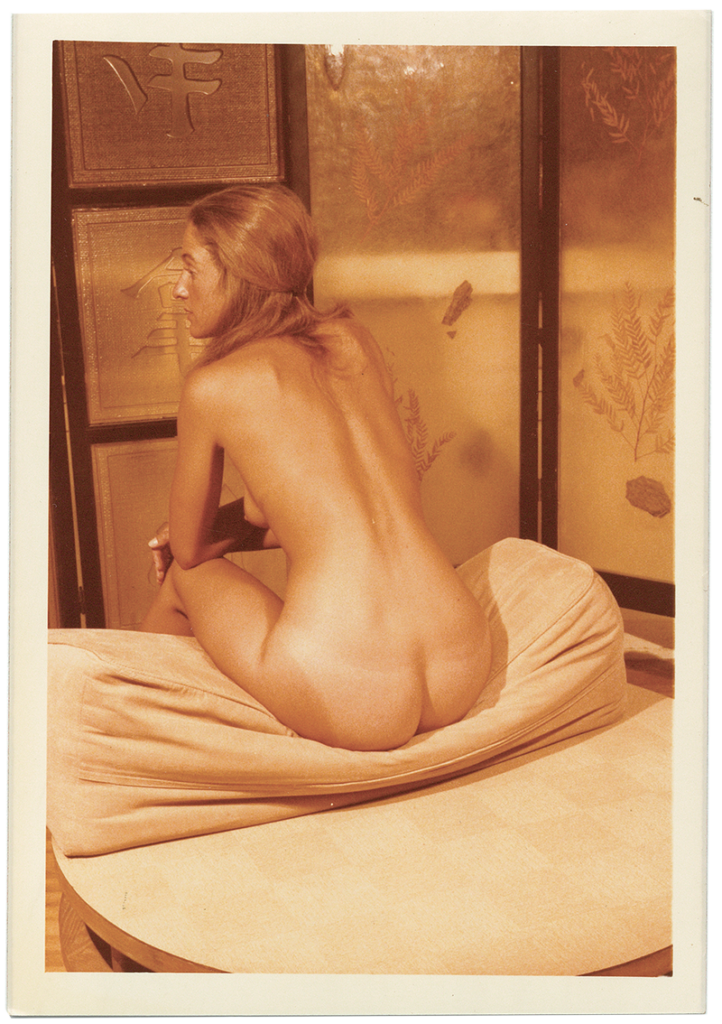

Minimal Porn

© Photo Fabrice Gousset

Provenance: Galerie Loevenbruck, Paris. Acquisition en 2024.

Pieta

Pois-chiche

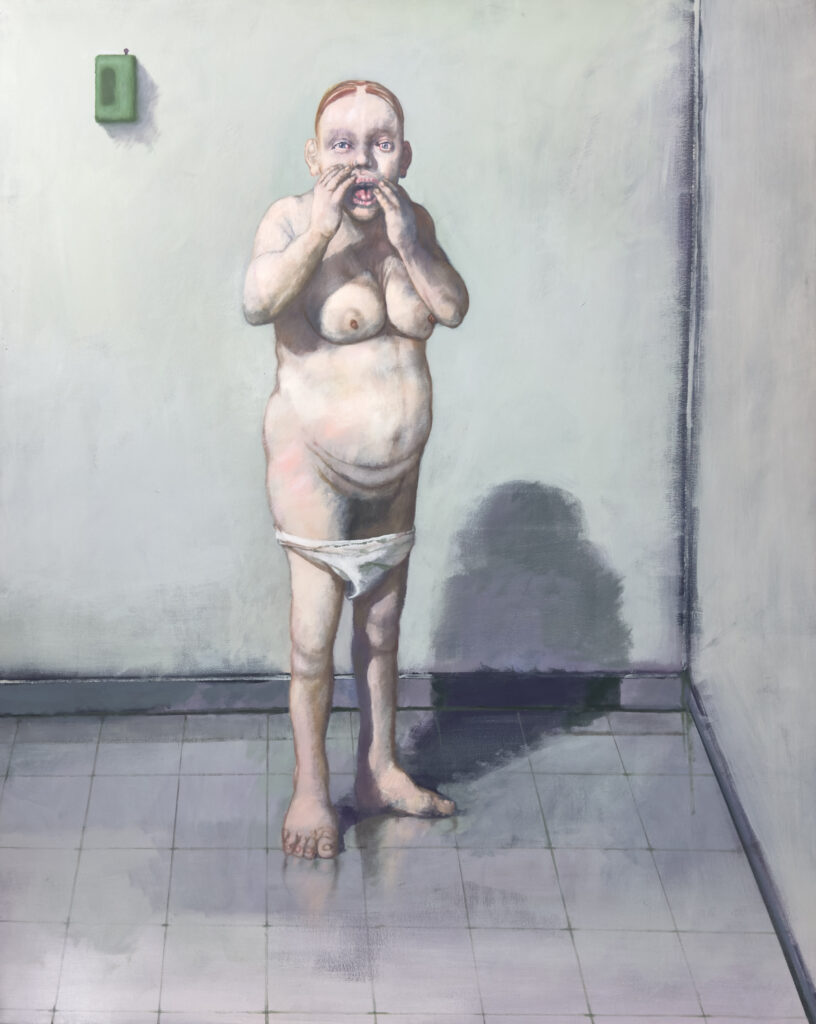

Pourquoi crie-t-elle ?

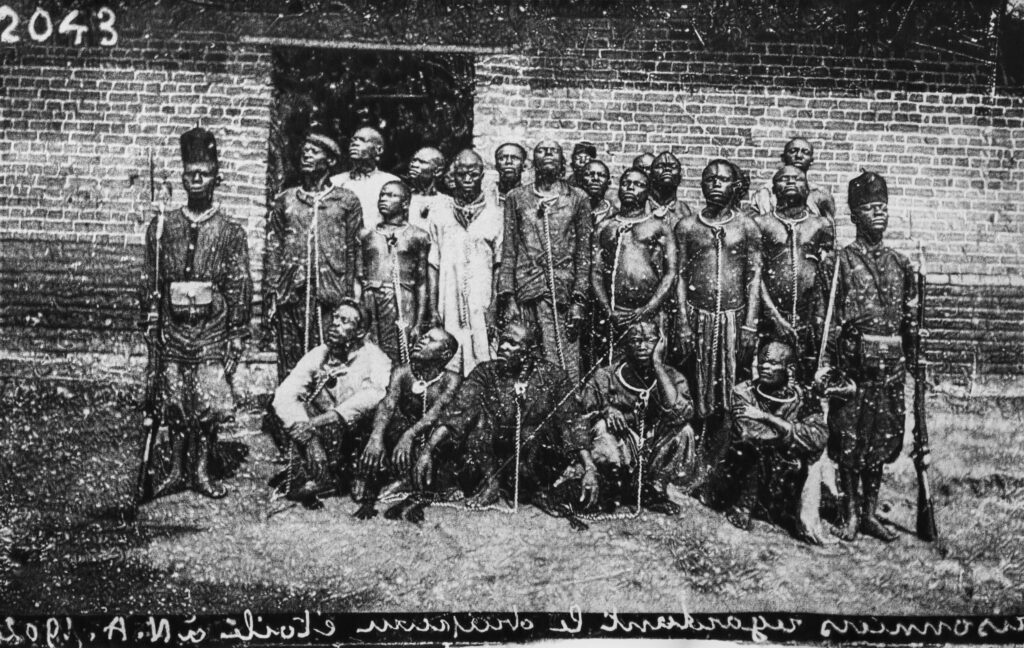

Prisonniers regardant le drapeau étoile à N.A., Gustin, 1902

Provenance : Galerie Sator, Paris. Acquisition en 2024.

Quelque chose plutôt qu’autre chose

Provenance : Galerie Loevenbruck, Paris, 2025

Relatives, Juozas

Rêve d’Auschwitz

Rêve d’Auschwitz

Sans Titre

(détail de l’œuvre)

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance: Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance: Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Provenance : Galerie Christian Berst, Paris, 2024

Sans titre

Photo A. Mole. Courtesy Semiose, Paris

Provenance : Galerie Semiose, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre

Provenance : Galerie christian berst art brut, Paris, 2024.

Sans titre (Banque)

Provenance : Bonhams, 2024.

Sans titre (Mai 68 Manifestation CGT) 29 mai 1968

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

Sans titre (Marie-France Pisier et Jean-Louis Trintignant sur le tournage de Trans-Europe Express)

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

Sans titre (Portrait de Twiggy)

Provenance : Galerie Anne-Laure Buffard, Paris, 2024.

Sasaap

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

Scavenger IV

Provenance : Galleria Continua, Paris, 2024.

Souvenir obscur d’un juif polonais né en Belgique

Provenance : Bonhams, 2024.

Still Life, Metamorphosis, 2021

(détail de l’oeuvre)

Provenance: Galerie Suzanne Tarasieve, Paris, 2024

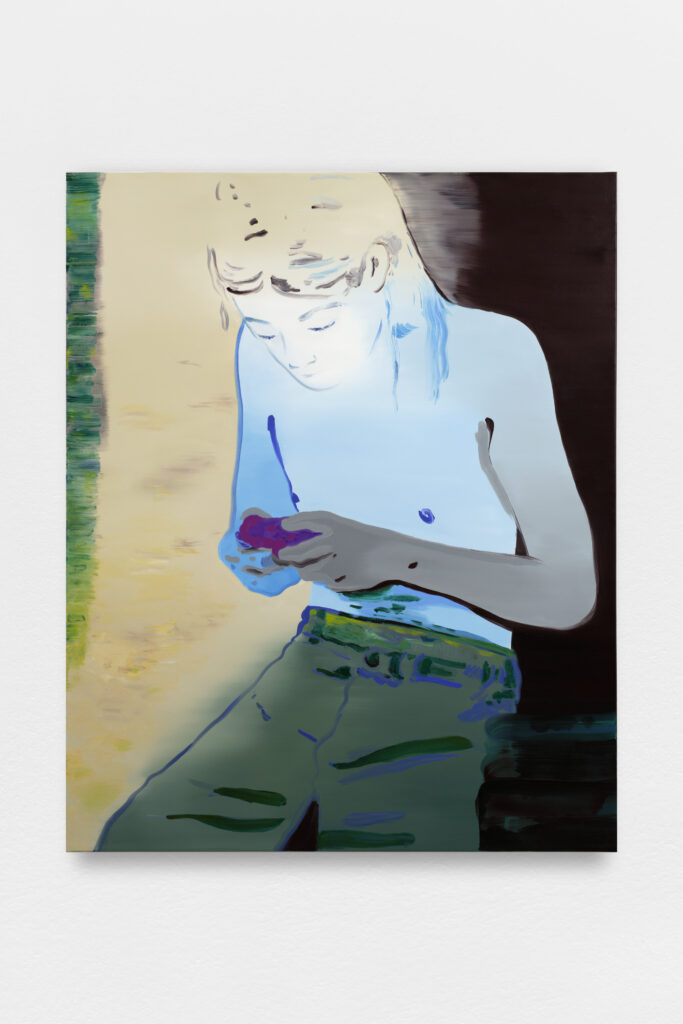

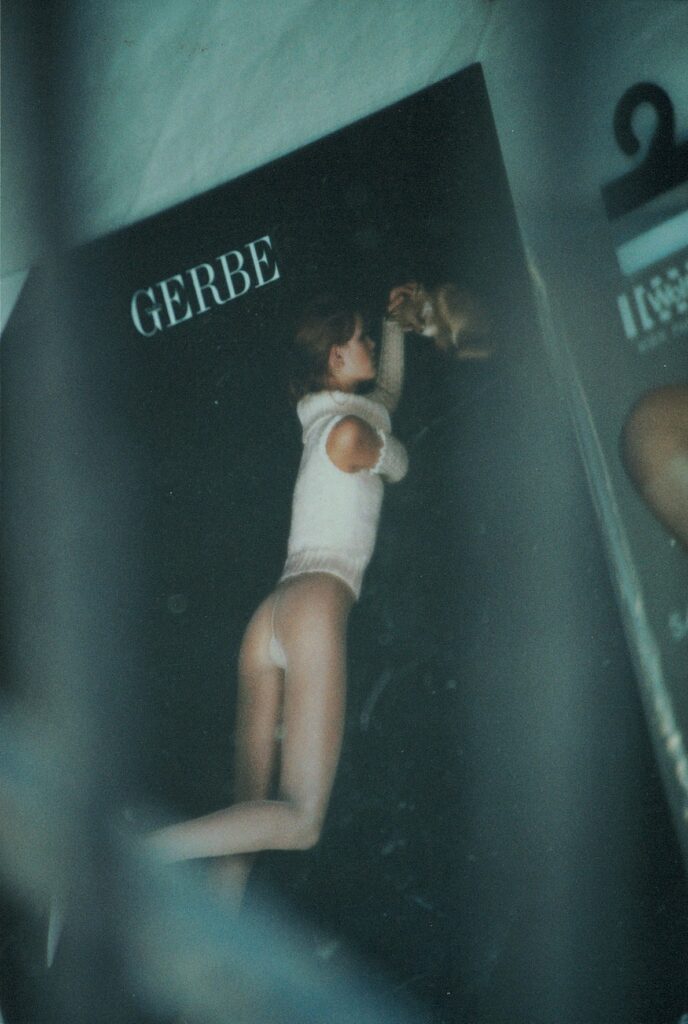

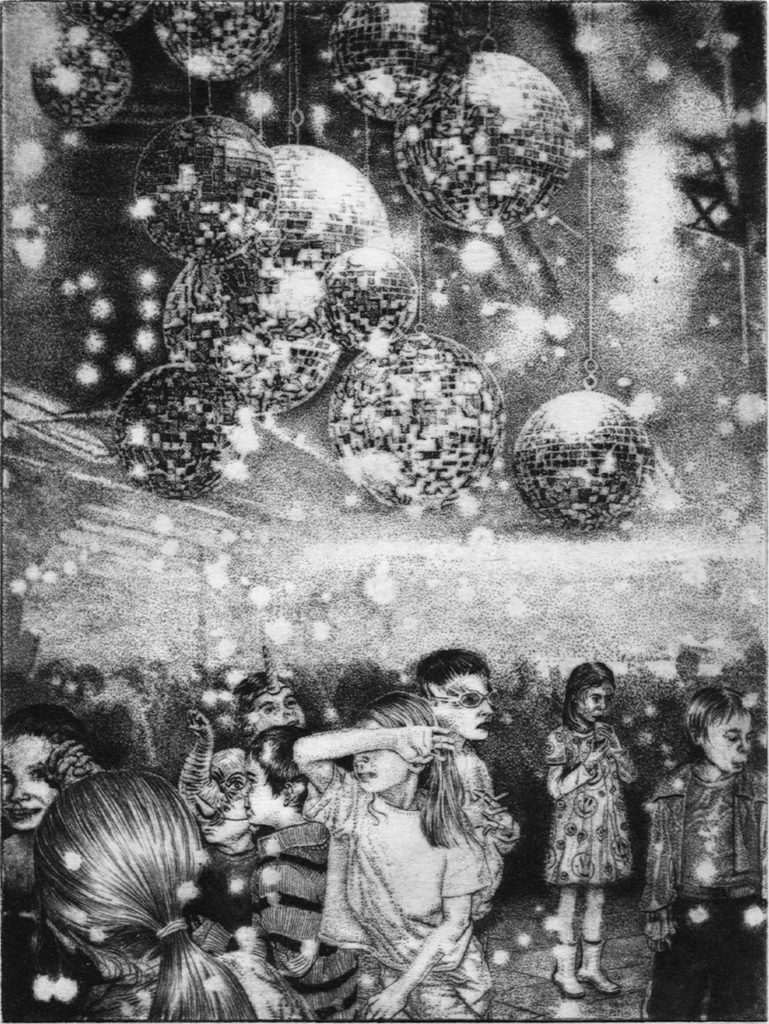

Teenage Lust Skate

Provenance: Chiswick Auctions, Londres, 2024

The Blue Night

Provenance : Galerie Pedrami, Antwerp, 2024

The Letter

Provenance: Galerie Pedrami, Paris, 2024.

Thumbushkai (from Tumbushkai myth)

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024

Untitled (Mother, Father, and Laure)

Provenance : Galerie Hannah Hoffman, Paris, 2024.

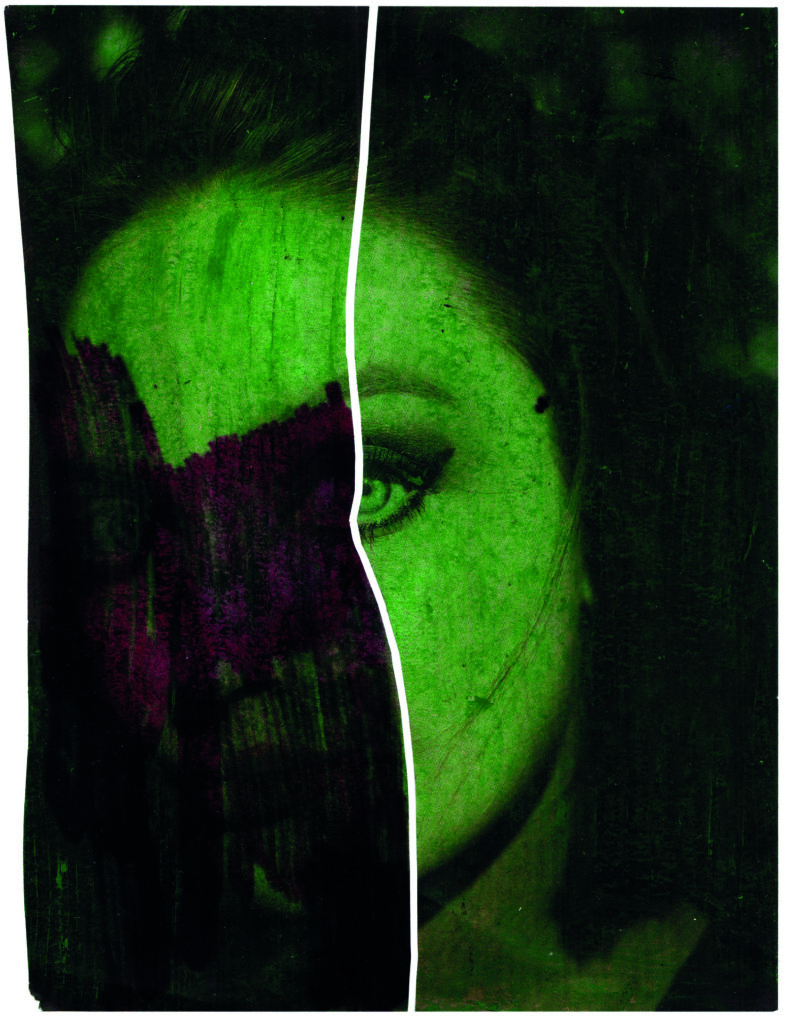

Veridis Quo, Série La Fugue

Provenance : Galerie F, Senlis, 2024.

Walls Have Ears

Provenance : Galerie Pedrami, Antwerp, 2024

Yacine en Lucrèce

© Grégory Copitet

Provenance : Galerie Sator, Paris, 2023